blog15 - orthospectrum Jimdoページ

2024.10.23

かなりいろいろのオーディオ製品を使ってこられたTFさんから久しぶりで長文のCDアンチスタティックの試聴感想が届いた。ビックリするのはハイエンドでもかなりマニア向けの究極の音質?(聴いたことは有りません、そのような印象がオーディオ誌で感じます。)のソウルノートのCDプレーヤーにも大きな効果があるとのこと。先日のエソテリックの高額CDプレーヤーでもそうでしたがオーナーがまさかこんなミスボラシイ布、不織布なんで布というのも気がひけるへんてこな、ちっぽけな破片というべきか?で劇的な音質向上が起きる。製造メーカーにとってはあまりうれしくない報告でしょうが、どうかお許し頂き最初から静電気除去機能を追加して頂くのが良いと考えます。非売品ですし、一部のオーディオマニアしか知らない出来事だし、おまけに社長一人、社員はいない、ウサギ小屋、ガレージメーカーですのでどうかお見過ごし下さい。なおこちらではスチューダー、EMTなどの高額なCDプレーヤーでも大きな効果を確認しております。また有名な世界一アナログレコード再生に近い音質と認められている、フィリップスLHH-2000にも同様の大きな改善効果があったことを追記します。

全世界の音楽好きオーディオマニアが静電気の音質への害が見逃せず、また解決策は超簡単だということを知られることが今回の私の動機です。どうか拡散?お願いします。ご自分で値打ちを認めて頂ければ遠慮なさらずお友達へのプレゼント分もご希望と連絡してください。手に負えないことになれば別ですが今のところすぐお送りしますのでご安心ください。もちろん初めからお友達の分を含めてご連絡頂くこともウエルカムです。

以下TFさんの感想です。

アンチスタテックシート届きました。ありがとうございました。

早速昨晩、手もちのCDプレイヤーに使ってみました。

ひとつは、サブでトランポーターとして使用しているマランツの廉価CDP、

もう一台は、最近入れたメインのSOULENOTE S-3です。後者には、同

社のクロックを付けています。

2台とも目覚ましいほどの音の改善が見られ、驚いています。特にSOULENOTE

S-3については、現状でも大変好ましい音でしたので、スタテックシートを適用し

ても、そんなに変わらないだろうと思っていましたが、実際トレイに貼っていつ

も聞いているCDをかけてみると、音の変化(向上)に全く驚いてしまいました。

このCDPは、前に使っていたアキュフェーズやマランツのCDPに比べても、もともと

実に自然な音調で、ホールで聞くオケの生音を彷彿とさせます。クロックを取り付けた

ところ、さらにその特徴が顕著となり、その音には全く満足していたところで、もう、

これ以上のものは必要ないと思っていました。

さて、いただいたスタテックシートをトレイに張り付けて出てきた音は、今までの音より

情報量が高くなり、(解像度が高くなったと言ってもよいです)、音全体に深味が増しました。

昨晩聞いた中で最も驚いたのは、長年気にいって聞いている、女性ジャズボーカルのCDでした。

シートを適用した後の音は、これまで聞いていたとは全く別物。音全体の輪郭が深くなり、情報量

も高まり、楽器とボーカルの音がより生々しく、瑞々しく聞こえてきました。

音楽の実在感、実態感(?)がまるで今までとは違うのです。なにしろ目の前で演奏が

展開されているような感じなのです。

そうして、聞いているうちに、なんとも爽やかな、こころがあらわれるような心持になる音調が

音楽を支えていることに気が付きます。ああ、これこそインフラノイズのアイテムを使ったとき

に醸成されるこの「音調」==が感じられます。これこそインフラノイズの音=インフラノイズ

のチューニングですね。これまで無かった音の艶、かがやきが、S3のオリジナルの音にブレンド

されて本当に、私にとって良い音になりました。なんとも魔法のような効果です。

このところよく聞いているバッハの音楽も、より好ましく聞こえます。S−3は、もともとも

情報量や解像度よりも、空気感や演奏・ライブの雰囲気をより良く再生してくれるプレイヤー

だと思います。しかし、シートを取り付けたことで、その基本的な音に情報量、解像度、音の艶

と色がのり、、、音楽がこれまで以上に活き活きとそして美しく鳴ります。驚きです。

サブシステムのマランツCDPは、CD6007ですが、こちらはトランポートとして

大昔のTEACのDAC D−500につないで主にジャズを鳴らしています。

こちらも、シート適用後は、音全体の解像度が上がり、深味が増し、申し分ありません。

大昔のフィリップスの往年のマルチDACチップを使っているDACなので、そのままでも

気にいっていましたが、シートを付けたことで、さらにジャズをCDで聞く喜びが増しました。

これならクラシックも十分いけると思います。

なにしろ昨晩、取り付けただけで、上のような音の変わりようで、正直驚いています。

これからまた、さらに良くなっていくと思いますが、取り急ぎファーストインプレッション

を報告いたします。

アナログ再生にも最近興味が増し、ちょうどいろいろためしていたところでしたので、このシート

がアナログにどのような効果がある大変興味があります。今回はCDプレイヤーまでしか試す

時間がなく、アナログについては、あらためてご報告いたします。

大変良いものを頂戴して深謝いたします。秋葉社長のさらなるご活躍をお祈りいたします。

TF

2024.10.23 2024.10.26 追記

友人のOさんからCDアンスタティックの試聴感想が届いた。この感想はOさんから自発的に来たので無くアンチスタティックも私が一方的に送り付け結果の感想が欲しいと頼んだからまるでさくら?である。

Oさんは高校時代の親友で現役のビオラ奏者である。オーディオマニアでは無い。使っている装置も写真、多分これだと思えるB&Oのコンポ?だ。このCDプレーヤーの調子が悪くマランツのCDプレーヤーを購入してこのセットに繋いだが期待に反して気に入らない、音楽的でない再生音になりがっかりして、おまえのところで販売しているケーブルで繋いだらどうだろう?と相談を受けた。友人の依頼なので特別時間をかけて、まあWTPしたのだけど、そのアナログリベラメンテケーブルを送ったらとても喜んでくれた。弦楽器演奏家の耳に合格して驚いたとの連絡が直ぐに届いた。WTPリベラメンテだけの追加で合格したのでこちらも驚いた。確か一年位前のこと、忘れた。B&Oのこのモデルは良く知っている。確かヤコブヤンセンという北欧の有名なデザイナーによるもので、その姿だけでも部屋に飾りたくなるくらいの素晴らしい外観である。音質はというとフィリップスのスイングアームを使ったプレーヤーで独自のもので高帯域の細かい音が出る所謂オーディオシステムの音では無い。しかしある程度の音圧でクラシックを聴く限りオーケストラが云々とかしない限り、音楽的に充分な音質だった。同じようなものは他に知らない。よく似たタイプの国産のシスコンと比べたらクラシックを聴く限り、まあ比べるのが時間の無駄と言えるくらいの差が出る。さすがに場所を取られるのが嫌な非オーディオマニアとしては正解の選択だ。あえてデザインと音質で似たようなものを探せば、デッカのデコラくらいしか考えられないが値段も大きさも時代も違うから、比べるというより目的が近いセットというべきか?

まあそのようなことで今回、Oさんにアンチスタティクを送ろうと思い付いた。それで結果、Oさんは大喜びしてくれた。

以下Oさんからの試聴感想です。

本日 秋葉良彦社長から 届いた アンチスタティックを 早速マランツのCDプレーヤー(CD60)に装着し B&Oのシステムに繋ぎました。

ソースは 細かい ニュアンスがよくわかる 弦楽合奏の現代音楽 今をときめく女性弦楽奏者 コパチンスカヤとガベッタを中心にするアルバム PLAISIRS ILLUMINESです。

聴いた途端 霧が晴れたように 音が クリアで細かいニュアンスが伝わってきたのには びっくり!

あんな薄っぺらな おまじないお札(失礼!)を貼り付けるだけで どうして こんな 変化が起こるのでしょうか??

これからは ますます インフラノイズのオーディオケーブルも合わせてこのシステムで音楽が堪能できるとワクワクです。

2024.10.26 追記

その後Oさんから連絡が有って、私がOさんのシステムが卓上型のCDシステムだと思い込んでいたことが判明しました。すみません、スピーカー(筒形)が独立したシステムでした。音質については勘違いしていた小型卓上システムとは異なることなく、スピーカーが大きくなったのと、アンプのW数が大きくなったので迫力は変わるが音楽的な再生音は同じだと想像します。Oさん、読んでおられる皆様、誠にすみませんでした。

わたしはオーディオには音楽家のOさんとは違い、音から入ったから一つだけシステムを選ぶとしたらB&Oは選ばないと思います。今も手元に残るB&O製品はヘッドフォン、カートリッジ、CDプレーヤーが有りますが全て当然ですがB&Oの音がします。他のオーディオメーカー製品と比べ、かなり違います。一般的にクラシック関係の音楽家が通常のオーディオ製品の再生音を褒めることは少ないです。思い浮かぶ範囲で言うとフィリップスのスイングアーム光ピックアップは全面的に好みます。クラシックで無い音楽家、演奏家、例えばジャズの演奏家はB&Oのシステムは選ばないと思います。このことを拡大してみればオーディオ製品の傾向が解ります。昔からタンノイはクラシック向け、JBLはジャズ向けというのが有ります。オーディオの世界になると音楽のジャンルわけというのはメーカーとしてやりたくない、出来ればジャンルオールマイティの製品を造り販売したいのは当然です。その意味ではB&Oはクラシックにマーケットを絞ったのでは無くてジャズ的なジャンル?は無視???したのかも知れません。クラシックには和声が重要でパーカッションは一部と言えば誤解されますが、誤解されついでに言えばジャズはクラシックの和声よりさらに自由な和声感が有り、パーカッションにはとても重要な価値感が有ると言えるかも知れません。B&Oを好む音楽家は極端に言うとJBLでは弦楽器は鳴らない、ただしピアノ(表現によるのだが)や打楽器は良いと言うでしょう。弦楽器の鳴らないJBLでは音楽は鳴らないが打楽器は素晴らしいと言いたいのかも知れません。一方ジャズミューシャンはこう言うかも知れません、B&Oではジャズを聴こうとはおもわない、ベースもドラムもまるで腹の減った時の演奏のようだ。昔のタンノイはなるほど有名ホールの特等席の音はするかも知れないが、俺たちの好むライブハウスの緊張感やドラムスは腹ペコの時の演奏になってしまう。

音楽、オーディオには価値観の差が有ります、オールマイティのオーディオは無いのでしょうか?

一部業務用機器にはオールマイティと言うより、ジャンルのかたよりが無いものは確かに存在するのですが、聴く側の方のためのオーディオはオールマイティを狙うより、ジャンルを初めから前に出した方が製品を造りやすいように思えるのですが演奏家のためでは無く販売が目的ですから矛盾が有るので無理でしょうね。

そういう意味でのインフラノイズはクラシックよりの音造りから、ジャズも無理なく鳴る(勝手にそうなってきた?)オーディオ製品に成長してきたと思っています。ジャンル分けの意識は全く有りませんがジャズに特化したヒアリングはやらないので自然にクラシックに向かってる? そうならないようには心がけています。言わせてもらえばJBLはジャズを好む方が喜ぶ音作りをしてきたメーカーと思います。ではタンノイは先代は別ですが現在ではオールマイティにならざるを得ないのでしょう。

現代オーディオメーカーで明らかにジャンルを意識して開発をしているメーカーは多分無いでしょう。なんとなくその傾向がある?のは少ないですが有るように思えます。

かなりオーディオ界ではタブーなことを言いました。すみません。

2024.10.18

SさんからCDアンチスタティックの試聴感想を頂きました。Sさんは今までインフラノイズ製品の使用経験がお有りのようですが今回が初めてのコンタクトです。よろしくお願いします。Sさんのように過去にインフラノイズ製品の使用経験のある方はぜひ応募してアンチスタティクの効果を楽しんでください。Sさん有難う御座いました。

インフラノイズCDアンチスタティック使用感想文

今迄にインフラノイズの製品はケーブル沼中にリベラメンテとデジタルアキュライザーしか使用した事がありませんでしたが感想文を書くとのお願いで送って頂きましたアンチスタテックが届きました。

私はレコードプレイヤーは持っていなくCD再生専用ですので 早速CDプレイヤーでCDアンチスタティックの効果を試して見ました。試聴機はマランツSA-11S3のトレイ部にCD用の三角シートを貼りその違いを聴きました。 CDアンチスタティックを追加すると 愛聴版CDの森山良子ボーカルは音像が明確になりリアル感もぐんとアップしました。 またレンジも伸び低域も明瞭度アップしました。

クラッシックでは イムジチの四季は、より楽器の音離れが良くなり音場感がアップ、 またバックグラウンドの明瞭度が上がり音量絞ってもリアル感が出ました。天満敦子のチゴイネルワイゼンではバイオリンの胴鳴り響きが良く分かり弦の余韻感が浮き出てきました。やはり全域の音場空間感が出てより音楽性がアップしました。

兎に角、音質の変化に音場空間の広がりに驚きの連続で、今迄、数々のスタティック対策グッズを使って来ましたが、今回のインフラノイズのアンチスタティックは突出した効果を示し、音質、特に音楽を聴くクオリティを格段に上げてくれる突出して秀逸なアイテムだと思います。

この様な素晴らしいアイテムをご提供頂きました秋葉社長に心より感謝申し上げます

2024.10.16

Tさんからアンチスタティックの試聴感想を頂きましたのでご紹介します。興味お持ち遠慮なさること無くどうぞメールをお願いします。まだまだ在庫は有ります。

****************

まずは古い装置で試そうと思っていたのですが、古すぎて光学メカが大きいのでしょう、トレイの開口部が大きく貼れませんでしたので、BDプレーヤでのテストとなりました。

再生開始、「なめらか」の一言、CD再生にありがちな違和感が完全に無くなりました。数枚聴いた後で”Spitha”を掛けると、「えっ」、耳を奪われ立てなくなりました。CDアンチスタティックの評価なのでトラック1のみ聴いて次に行くつもりだったのですが演者間の丁々発止の緊張感を前に再生停止する事ができず、CDが終わるまで動けませんでした、CD再生で心まで奪われる経験は初めてです、これはすごい。

今回は貴重な経験をありがとうございます。

****************

今回の装置は価格帯的にPC用メカ採用と思われますので、リッピング実施してはいませんが、おそらくリッピングでも効果があるのではないか?と期待できる結果でした。

この度はありがとうございました。

2024.10.11

KさんからCDアンチスタティックの試聴感想が届きましたのでご紹介します。

Kさん有難うございました。

まずは、SACDプレーヤーでの感想です。

マクロ的には、ブログに書かれているように静電気の悪さをキャンセルして、デジタルデータを正確に読みだすことで、本来の正しい音声データがDA変換されて、元の楽音、素晴らしい演奏が再現されているということかと思います。

ミクロ的には、まずCDのカンターテドミノ。瑞々しくて鮮烈。楽器と声が教会の響きの中で分離して溶け合っている。女声のソロは確かに物凄く上手いというほどでもないのが分かる。背景の車の雑音は、よりはっきり聞こえる。SACDのハイフェッツのvnコンチェルト。古い古い録音ながら、滑らかなvn。バックのオケもぼやけない。

こういう文化遺産みたいな演奏が、いい音で、家で聴けるというのは、まー有難いと思います。cdアンチスタティック使用前はもっと、モヤーッとしてエアーが少なくキンキンドンドンしていたように思います。

なお、cdアンチスタティックは、実に柔らかくて薄いものです。もっとゴワゴワだと思ってました。

マランツSA-10の逸品館チューンでの感想でした。

2024.10.11 (2025.1.18 追記)

いつもインフラノイズ製品の試聴感想を頂くMさんから両アンチスタティックの試聴感想、今回はCDアンチスタティックのみですが、後日レコードアンチスタティックの方も頂けそうです。製品化して欲しいとおっしゃって頂いておりますが今回は製品化は全く考えおりません。このようなショッキングな音質劣化?を初めから抱えているレコード、CD両メディアの問題を少しでも解決するお手伝いをさせて頂くことだけで充分と考えております。欲しい方には無償で全員に差し上げたいのですが年齢、規模という制約が有り宛名書きだけでも難しいという問題が有りますのでどうかご理解お願いします。

それと両アンチスタティックの効果についてですが両アンチスタティックともに効果は半永久的ですのでご心配は要りません。気をつけて頂きたいのは知らぬ間に両面テープが剥がれてCDプレーヤー内部に巻き込まれてしまいトラブルに繋がること、可能性は無いとは言えませんので充分にご注意願います。また破れた場合でも効果には変わりは有りません。

Mさんの試聴感想です。

先程アンチスタティックを、まずCDプレーヤーのトレイに貼って試しました。

秋葉さんの開発される物にハズレは一つとしてありませんので期待はしておりました。

が、貼って音を出してみてびっくり‼️

あんな薄い紙を貼っただけなのに、細かな音や響きが非常に鮮明に聞こえ、生々しくなりました。

そうなると音楽より音を聞くようになってしまいます。

CDを取っ替え引っ替えして聴いてしまいました。

本当にびっくりです。貼ったアンチスタティックを外すのは難しそうなので、有り無しの比較ができないな、と付けた時に思いましたが、比較するまでもなくより細かな音・響きがクリアに聞こえます。

あの効果はずっと持続するのですか?

これは製品として販売して戴きたいと強く思います。

というのも、先に入手されたWさんにすぐメールしたら、DVDやブルーレイの映像にも凄く効果があると教えられたからです。

それは全く納得

彼が言うように、ブルーレイの映像がより美しくなるのを見てみたいものです。

アナログディスクにも効くでしょうね。WさんはMMが凄く良くなったと言っていました。

私は今日休みを取っていますが、落ち着いて音楽だけ聴いていられず、溜まった宿題を色々こなさないといけません。

レコードは暫く聴いていないので、まずはそのセットからしないといけないので後日にさせて下さい。

それにしても前にお話ししたかも知れませんが、私はレコードの除電に非常に興味があって、先日Wさんにそのことを話したばかりでした。

ですから、次に時間が取れる休日にレコード用のアンチスタティックを試してみます。

今日のところはCDで音楽を楽しみます。

素晴らしい製品を送って下さり、ありがとうございました。

2024.10.11

続けてアンチスタティックの試聴感想を頂いているMさんからまたまた試聴感想その3が届いた。コンサートホール会場で購入したCDがそのコンサートの音と比較しようと思えるくらいに帰宅後に鳴ったとの感想だ。コンサートに出かけて会場で販売されているCDは何度か買ったことがあるが買ったその時も記念にとか珍しいCDだからとかの理由でまさかコンサートの生音と比べてみようなんて思うことは無かった。

ところがMさんが出かけられて買ったCDが今回はなんと生演奏を思い出されるような再生が出来たと言われる。有難いことにCDアンチスタティクがこの事件に関係しているようだ。吹けば飛ぶようなCDアンチスタティックがこのように活躍してくれたのはとても嬉しい。

最近の皆さんのアンチスタティックの一連の試聴感想をみてぜひ試してみたいと思われた方、最初にインフラノイズ製品の試聴経験が無いからというしばりに気づいて失望なさった方もあきらめずにどうか応募下さい。今回に限りしばりを随分緩めたつもりだが、もっと緩めてみます。インフラノイズ製品を使った覚えはあるが型番さえ忘れてしまった。あきらめないでご応募ください。この製品もいつものように在庫が無くなれば終了しますが現状ではまだまだ大丈夫なようです。お名前と購入年月日を台帳で調べたりしませんのでどうかご心配無く。

Mさんの試聴感想その3をご紹介します。

アンチスタティック試聴報告その3 by M

今回は、CD再生におけるCDアンチスタティックの導入までの経過を辿って感想をまとめてみます。

ことのはじめは、幻の名機ストラディバリウス「デュランティ」を弾く千住真理子とイタリアのバロックアンサンブルの演奏会まで遡ります。演奏されたヴィヴァルディのヴァイオリン協奏曲を手持ちの音源で再生してみたところ、CDの音質は散々で、演奏会の印象に一番近かったのは、昔のイ・ムジチのアナログ盤のヴィヴァルディ全集でした。

以降、演奏会に行くと、ロビーで販売しているCDを購入して自宅で復習することを始めました。近隣のホールですと1時間以内に帰宅して聴くことができます。演奏会の印象だけでなく、東京近辺でのライブ収録がNHKの音楽番組で放映される場合は、それとの比較も加えます。

さらに、システムに何か手を加えたときも演奏会で聴いてきたCDで確認をとることも続けてきました。演奏会の印象を基準として、それとのギャップ(ガッカリ度)を減らすためです。多くの試聴会では、システムを良く聴かせる音源(ホクホク度の高い)が選ばれていますが、そのようなことは行わず、演奏会の印象という物差しを使うわけです。

そういった試行錯誤の中で大きな転機が訪れたのは、オーディオ仲間に修理していただいたEMT981が復帰したことです。

EMT981は、アナログアウトもディジタルアウトもバランスだけですので、当初はディジタルアウトをDAC経由で聴いていましたが、バランスアナログケーブルを調達し、アンプまですべてバランス接続としました。

GPS-777からのクロック入力は、以前から実施していますが、さらに光城精工の仮想アースを筐体のアース端子に接続しました。最近では、バランスアナログアキュライザーとXRLリベラメンテに接続替えをしています。

こういったその時々の変更には、演奏会で聴いてきたCDで確認をとることを忘れず、着実な積み重ねの効果を検証しています。その結果、何か手立てを加える毎にガッカリする程度が減ってきています。

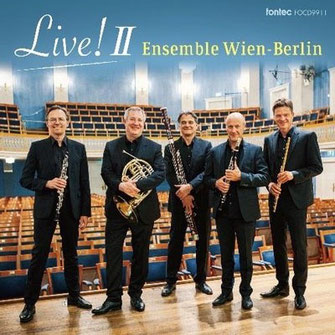

今回、木管5重奏アンサンブルのアンサンブル・ウィーン=ベルリンの演奏会に行き、当日の演奏曲目の入ったライブ収録のCDを求めてきましたので、EMT981で再生しました。EMT981は半月前にCDアンチスタティックをトレイに貼ったばかりです。

演奏会で聴いてきたCDを再生するメリットは、演奏会の印象とオーディオの音質を対比できることです。すなわちオーディオシステムがどれだけ変化してきたかの評価の一つの助けになります。オーディオだけでは、これまでの積み重ねの上にどのような成果がみられたかの評価が通例ですが、演奏会の印象の再現という目標にどれだけ近づいたかの評価になります。

半月前のCDアンチスタティック導入後の、最新のライブ収録のCD再生の印象は、おどろくほど予想を超え、当日の演奏会の印象を再現しています。

ウィーンとベルリンの首席奏者クラスによって結成された最高峰の木管5重奏の演奏をオーディオで再現しようとすることは決して生易しいことではありませんが、かれらの優れた演奏技量やどのように音楽を構成しているかが、演奏会同様に如実に伝わってきます。

CDアンチスタティックによりリアルタイムに帯電の振れを抑制していることが、演奏会の印象の再現という目標に近づけてくれたと考えています。

以上

2025.1.18 追記

MさんからのNo.4をご紹介します。

アンチスタティック試聴報告その4 by M

アンチスタティックのその後の報告です。

I氏邸にレコードアンチスタティックを持参し、Luxのプレイヤーのアームに取り付けました。I氏は、オーディオマニアではありませんが、ワーグナーに造詣が深い、大のアナログフアンです。ワーグナーやベートーヴェンやタルティーニなどを聴かせていただきましたが、レコードアンチスタティックの効果を認めました。

PANASONICのブルーレイレコーダーのトレイにCDアンチスタティックを貼り付けで、市販BDソフトと録画からコピーしたBDRおよびDVDを再生してみました。CDプレイヤーの赤色レーザー光以外にブルーレイでも効果があるかどうかに興味があったからです。

その結果、これらの再生でも音質向上が認められました。BDの再生で効果があるということは、赤色レーザー光以外にブルーレイでもCDアンチスタティックが有効ということになります。また、ブルーレイレコーダーのディスクプレイヤーとしての価値も上がったということになります。

同じくオーディオ仲間のA氏にはPANASONICのブルーレイレコーダーのトレイにCDアンチスタティックを貼り付けで、市販BDソフトと録画からコピーしたBDRでテストしていただき、顕著な効果を認めたという感想をいただいています。

このようにレコードアンチスタティックとCDアンチスタティックの効果は、オーディオ仲間のシステムでも効果を確認できました。

レコードアンチスタティックの効果については、針先とレコード盤の摩擦で発生する静電気による電界の揺らぎが、カートリッジのコイルに影響していることのようだという理解をしています。

一方、CDアンチスタティックは、対象がレーザー光のピックアップですので、効果発現の原理がよく理解できず、あれこれ推測してきました。

高速回転するCDの空気との摩擦で発生する静電気の発生に由来することは、何となくわかるのですが、どうして音質に結びつくかが判然としません。

仮説として、まず考えたのは、静電気によるCDの帯電は刻々と変化し、フォトダイオードの微小出力電流周辺の電界強度が変化することが関係するものと考えられました。

さらにフォトダイオードで発電された微小な電流がながれるリード線は常時動いていますので、仮に高速回転している盤の帯電量が変わらず、リード線近辺の電界強度が一定でも、リード線が相対的に動いて電界を横切りますので、同様に電流量に変化が起こるとも考えられます。

すなわち帯電を抑制することは、そういったフォトダイオード周辺の電界強度の変動を抑制し、細かい音の表現を可能とするものと言えないでしょうか。

一歩進んで考えを進めると、レーザー光は赤色光であれ、ブルーレイであれ、本質は電磁波なので、ピックアップのレーザー光周辺の電界強度の変動はレーザー光自体への外乱要因となり得るとも考えられます。CDアンチスタティックがレーザー光の照射や反射の安定度に影響しているとすれば、非常に興味ある現象です。

以上は、仮説ばかりですが、CDアンチスタティックの原理が、CDプレイヤー、SACDプレイヤー、ブレーレイレコーダーなどの改善のヒントにならないかと想像しています。

以上

2024.10.5

画像はFanaさんからお借りしました。ブーシェという比較的新しい時代の製作者の作品です。ブーシェは画家でも有りました。近代の楽器ではとても人気が有ります。落ち着いた音色でしかも高音にキラキラした品の良い音色が有ります。オーディオの仕事を初めて間もない頃、ブーシェを所有しているギタリストからフレットを打ち換えたいのだが同じオリジナルのフレットの入手が難しいので分析して欲しいと何種類かのフレットを渡されました。日本製は全くだめでまるで鍋みたいな音で、その他スペインのがいくつか、なんとトーレスまで有りました。トーレスが何といっても最高で次がブーシェでした。金属ですので放射線による分析でも音色までは解らない、同じものを製造するのは無理ですが、そのギターリストはブーシェのお弟子さんの製作者と親しくされていたから同じ金属が手に入ったと思われます。

今回CDアンチスタティックの試聴感想を頂いたTさんはアコースティックギターの製作者です。演奏家とはまた違う感じ方をされるのでしょうか?オーディオマニアなら表現出来ない貴重な感想を頂きました。

以下Tさんの試聴感想をお届けします。

またまた聞いてます。

演奏者の質まで変えてしまいますね✨

本当の姿、力の抜けた頑張らない奏者の顔が浮かびます。

外すと肩の張ったよそ行きの演奏になりますね、本来、cdには、こういう音が入っていて、隠れているんだと感じました。ダイヤのような輝かしい一片です。アンチスタテイックはったり、外したり楽しくなります。

具体的には、雑味がとれたり、ざわつき、静けさ、空気が変わって、ホールで聞いてる感じがあるかと、

ブーシェのギターを弾いてるプレスティとラゴヤのニ重奏ですが、それぞれの弾いた後に音の響きの空間が感じれました。Joaquin achucarroの弾いたドビュッシーの月の光の微妙な表情が素敵過ぎて、外で光を浴びてるような気分になりました。演奏もいいんだけど❗️

2024.10.3

Mさんから両アンチスタティックの効果が大きいので他の機器でも使用したいとの連絡が有り、追加分をお送りしたら直ぐに試聴感想が届きました。私は今回の除電が再生音に及ぼす効果が電磁式カートリッジ(静電型、光ともまだ試していません)と光ピックアップでの再生音の変化が良く似たものであるので、静電気が直接関係するというより、静電気と発音素子が相対的に干渉する、霧と見え方みたいなものかと考えてましたが、普段は仮定や推測をブログに書かないようにしているので今回も音質改善のメカニズムには触れませんでした。ところが今回Mさんはそのメカニズムに関して書いてくださいました。Mさんは独語、英語もちろん日本語の論文を凄いスピードで書かれる化学の学者ですからその記述は私などが書くよりずっと信憑性が有ります。Mさん有難うございました。

MさんのCD,レコードアンチスタティックの試聴感想その2をご紹介します。

アンチスタティック試聴報告その2 by M

前回の感想文では、レコードアンチスタティックの効果をLINN LP-12のアナログ再生で、CDアンチスタティックの効果をEMT981のCD再生で確認しました。

今回は、一挙に対象を広げて確認していきました。

レコードアンチスタティック

ThorensTD124(アーム:RS212)アナログ再生

Garrad401(アーム:FR-64S)アナログ再生

CDアンチスタティック

マランツSA11-S2 SACD再生

fidata HFAD10-UBX(PCと組み合わせ)DVD再生

fidata HFAD10-UBX(fidata HFAS1-S10と組み合わせ)MQA-CD再生

使用方法は、前回同様、レコードアンチスタティックはアームに、CDアンチスタティックはトレイにセットします。

上記の音質への効果は、個々の詳細は割愛しますが、レコード、SACDおよびその他のメディアとも、音の表現が精密化するのは、先の報告と同様です。

すなわち、レコードアンチスタティックやCDアンチスタティックのセット前に比べて、程度の差はあれ、例外なく、その曲の持つ本来の表情がより精緻に、かつ自然に現れてきます。

静電気の抑制がこのように音質に影響するとは予想外でした。

針とアナログ盤の摩擦や高速回転するCDの空気との摩擦で発生する静電気の発生を抑制することは疑いの余地はありません。

では、そのことがどうして音質に影響するのでしょうか?上記のような静電気による電位は刻々と変化し、カートリッジの発電コイルや光学ピックアップのフォトダイオードの微小電流周辺の電界強度が変化することが関係するものと推測されます。すなわち帯電を抑制することは、そういった周辺の電界強度の変動を抑制し、細かい音の表現を可能とするものと言えないでしょうか。

以上

Welcome to ORTHOSPECTRUM

Welcome to ORTHOSPECTRUM