アーカイブ 2017.1-2017.12 - orthospectrum Jimdoページ

2017.12.27

以前からインフラノイズ製品を多数ご愛用いただいているAさんからデジアキュの試聴感想が届きましたので紹介します。

「主にPCでネットラジオやCDをリッピングした曲で音楽を楽しんでいます。環境はこんな感じです。

PC ⇒ DDC ⇒ ABS9999 ⇒ DR3000 ⇒ DAC(DAC-1) ⇒ プリ ⇒ パワー ⇒ SP

*USB101 は設置場所の関係で休んでいます。

これまでもPCではありますが良い音で聴けていると思っていました。

デジタルアキュライザーの記事、評価を拝見しましてDAC(DAC-1) に使用したら効果が期待できるのではと思い、

早速購入を決めました。

到着後、早速DAC(DAC-1) に接続して聴いてみました。

最初は期待が大きかったこともあり、まあ少し良くなったかなと。

半日程度聴いていて、気づいたらとても良い音で、期待していた以上の音になったと感じました。

背景が静かになり、音の輪郭が以前よりハッキリ聴こえ、1つ1つの楽器の音がずっと明瞭になったと感じられました。

ボーカルも以前より生々しく感じられ、これは良い、音楽が一層楽しくなったと思っています。

デジタルアキュライザーという機器が、ブレークインにより安定し本来の性能を発揮するのかはよくわかりませんが

日々良くなっているような感覚になっています。

良い機器をご提供いただきありがとうございました。

[追伸]

上記はエルサウンドのアンプでの感想です。

真空管アンプ(専用真空管アンプ+SP)が現在部品交換後のブレークインが完了していません。

デジタルアキュライザーを付けますと、良い音ですが音の勢いが少し落ち、本来の突き刺さるような な音が?

サックスの曲を聞くと、目の前で演奏しているような原音再生のシステムです。

もう少し様子を見ようと思っています。」

2017.12.25

12月20日のブログでデジアキュの試聴感想をくださったハイエンドオーディオ???のAさん、アリエナイザー クラシック プレミアムをご希望なので,返品の条件とか請求のタイミングとか説明してAPI-2000の注文生産を受けたものの、やはり心配、気に入っていただけるかどうか自信はあるとは言えない。もちろん請求書無しで製品をお送りしたのだけれど早速メールを頂いた。やれやれである。おまけに全く同じ仕様でもう1セットご注文頂いた、申し訳ないがデジアキュでてんやわんやの12月、来年までお待ちいただくことにしていただいた。

「秋葉社長

アリエナイザー クラシック プレミアム驚きました。じっくり聞かせていただいてから

と思っていたのですが、その必要はなさそうです。

東芝PC-エソテリック-アヴァロンダイアモンドの中にこんな艶やかな美女がいたとは。

P-0ですっぴんの知的で繊細な美女を楽しんでいたのに。慌ただしく、心の中まで

木枯らしが吹く師走に、情感を呼び起こされ、揺さぶられる音楽に遭遇するとは。

本当に予想外でした。G線上のアリアのバイオリンが美音ばかりで全く嫌な音を出しません。これおかしいでしょう。無伴奏チェロは迫力で心が引き込まれそうです。戯れに聞いたハイレゾのイーグルスのホテルカリフォルアにはエレキギターの歪んだ音が何とも美しい。PCでここまでの音が出るとは。これはハイエンドヴィンテージの領域でしょう。最後は女房にPCを召し上げられてしまいました。通販を注文するとか、あのすばらしい音楽を再現できなくなったらどうするんだ。

DAC用も追加したいので、よろしくお願いします。」

2017.12.21

アリエナイザー クラシック プレミアム PSI-2000,発売前からクラシック専用アリエナイザーが欲しいとおっしゃっていたKさん、電話ですぐ試聴の報告が有りとても喜んでくださった。PSI-1000との音質差はとても大きいと言われる。もちろんクラシックしかお聴きにならない方だ。しかし全国にオーディオのお友達がたくさんおられる活動的な方である。以前は大型の装置を使われていた、今はシンプルな装置でCDやYoutubeをメインに聴かれているようだ。オーディオマニアというより熱烈な音楽愛好家でオーディオにも少し興味のある方と言い換えても良いだろう。それなのにキャリアの長い装置に凝ったオーディオフレンドがたくさんおられる。デジアキュを試聴して欲しいのだが残念ながらDACは使われてはいない。いずれアナログ専用のアナアキュを開発できたら是非聴いていただくのは間違いない。また西日本の方なのでアリエナイザー クラシック プレミアムを聴きたい方がおられたら是非聴きに来て欲しい、インフラノイズの試聴室になってもいいとおっしゃってくださるほど、PSI-2000が気に入られたようだ。おまけに追加のPSI-2000も注文があった。試聴ご希望の方がおられたらインフラノイズまでご連絡ください。

前略

アリエナイザーPSI-2000を注文しましたが 予定納期より早く入手できありがとうございました。オーディオが素人の私の感想ですがアリエナイザーPSI-1000では大阪のフェスティバルホールの1階のA席でした。十分満足していました。

アリエナイザーPSI-2000では2階最前列中央のS席になりました。驚きました。

パソコン、CD、FM、ブルーレイで確認しましたが効果抜群でした。国内プレスのCDソフトもアラが無くなり良くなりました。

アリエナイザーPSI-2000を1枚追加して注文しようと思います。

アリエナイザーPSI-2000の件で問い合わせがあれば私の六畳の部屋で安物のオーディオ装置ですが試聴していただいても結構です。音楽に感動があります。但しクラシックで1人しか聞けません。

2017,12,10

2017.12.20

ハイエンドオーディオの方はどちらかというとインフラノイズ製品の愛用者は多くない。過去にこんな例があった。インフラノイズ製品を結構使ってくださり、電話もいただける大型ホーンシステム?の方、発売の大分前からDAコンバーター開発中のアナウンスをしていたのだが、発売を非常に楽しみにされていた。催促の感もある電話で、尋ねられた、いくらくらいの価格になる予定ですか?多分20万円以下だと考えています。一瞬電話に空白の時間が感じられた。失望されたように、そうですか、で電話は終わった。現用のDAコンバーターはDcsだった。それ以降電話連絡は無かった。

今回デジアキュの試聴感想を頂けたAさんならきっとこのような結果にはならなかったと思う。一般的に製品は高価なものには良いものが多い。安価なものにはろくでもない物が多い。でも例外は必ずある。ステレオサウンドの試聴室拝見頁に出られる方はインフラノイズ製品を知らない方の方が多いと思う。使用される製品を見れば販売店の薦めだけでそろえたのでは無いことが解る例もある。そんな方が今回のデジアキュを聴かれたらどう感じられるのだろうか?

Aさんが下さった感想をご紹介する。アリエナイザー クラシック プレミアムもAさんのご感想が楽しみである。

ちなみにAさんのCDプレーヤーはP-0である。スチューダー、フィリップス、プレクスターなども最初期の機器が最も良い。

P-0も物量コストに眼をつむって開発されたものだ。これらの音質に勝てるPCオーディオはいくらハイレゾ化してもまず無い。しかしデジアキュとアリエナイザーの力だけで結果はどうなるか?非常に楽しみである。

PC-インフラノイズ201-アキュライザー-エソテリックD-70-マークレビンソン32L

--アバロン

で聞いてみました、PCオーディオは色が薄く、メリハリもないので敬遠していたのですが、見事に改善しました。色彩豊かで滑らかな音になり、アナログ的な音楽が鳴っています。ボーカルはこれで充分ですが、オーケストラはもう少し解像度が欲しい気がします。秋葉社長にお願いしているアリエナイザークラッシックプレミアムが待ち遠しい。

2017.12.18

先日デジタルアキュライザーの感想を頂いた一楽徒さんからアリエナイザークラシックプレミアム PSI-2000の感想を続いて頂いた。読んで冷や汗が出た。この製品は注文仕様で、納得いかなければ返品可能、また使用される方の好みにも可能な限り対応するという前提で、メーカー直接販売とした。音最優先そのものなのでデザイン的な考慮はゼロ、一般品のPSI-1000との外観上の違いはわずか。そのわずかというのはエッジに開けてあるチューニング穴の数がPSI-2000のほうが少ないのだ。確かに聴き比べる前に中身は同じなのに

穴の数が違うだけでは無いかとの疑いがわくのは不思議でない。逆に穴の数が

多ければチューニングの手間がかかっているのだろうと少しは疑いが晴れるかも、いやそんなものではすまないかな?聴いて違いの解らない方が購入されるのが一番困るので特注品としたわけでは無いのだが、よくよく考えてみて違いがわずかだったならサギだと言われるリスクがあるのだろうか?世の中そんな商品は珍しくないが、掃除やドライクリーニングでデラックス版というのがアリエナイザーのプレミアム版ということになるか?危ないのでこれ以上具体的な例は避けるが大量生産するものだと、製造ラインを二つ設けてノーマル品とデラックス品を造るよりノーマル品だけで出来上がってからラベルだけ変えてデラックス品を造るのが簡単なはずだ。違いが解りにくいものなら

デラックス品を買う人はたくさんいるだろう。値段差が少ないほどデラックス品が売れるに違いない。こんな危ない製品を造ってしまったのか?でももう後の祭りである。注文生産品にして良かったなあとつくづく思った。

(画像は犯罪への注意からお借りしました。)

さらにあり得ないPSI-2000のパーフォーマンス

―アリエナイザーPSI-2000の感想に換えて―

PSI-2000はクラシックプレミアムと銘打った PSI-1000 の上級モデルとのことで、メーカー資料によれば、次のように音楽ジャンルを絞ったものということです。

「PSI-2000 はオールマイティな製品では有りません。音楽の中でもクラシック全般で はなく特に古典派音楽の完全な再生に焦点を絞りました。(中略)古典派クラシック、特にバッハの音楽を基本とした姿勢の作曲家、またバッハを理解する音楽家の曲には、どうしても必要な場合も出てきますので、古典派クラシックを中心に聴かれることの無い方でも興味をお持ちの場合はご相談ください。」

現在、PSI-1000 を使用中ですが、個数が不足していて、あちこちと使いまわしをしており、追加しようと思っていたところでしたので、メーカー解説をは多少疑いながらも、バッハを中心とするポリフォニー音楽を聴く機会が多いので購入しました。入手したものを見ますと、PSI-1000はパンチされた孔が3個ですが、PSI-2000では1個になっており、その他は外見上、また触ってみてもほとんど違いがなく、さらに訝しく思われます。

まず、DACのSWD-DA20でUSBのバルク伝送のテストをしているところでしたので、SWD-DA20の下に敷いているPSI-1000 をPSI-2000に替えてみましたところ、ベルリンフィルディジタルコンサートホールのロ短調ミサ曲の再生で両者の間に明らかな違いが聴きとれます。ベルリンフィル大ホールに広がる合唱の重畳の様子、ソロパートを支える通奏低音のクリアーさなどが向上し、通奏低音の役割も明確に認識されます。すなわち、音の協和と分離のさまが向上し、この時代のポリフォニー音楽の構造がより明確に捉えられます。

次にDACをSonica DACに替え、DMR-UBZ1のゲヴァントハウスのロ短調ミサ曲の録画を再生してみたところ、同様にPSI-1000 をPSI-2000に替えた効果を認めました。さらに演奏会で聴いてきたいくつかの演奏の録画やCDも再生してみましたが、これに先立ってSonica DACのディジタル入力にDACU-500を挿入していますので、これらの効果も加わって生音の記憶が蘇ってきます。ここまで来ると、PSI-2000の実力を認めざるを得ません。本来はPC用なのですが、もうDACから外すことはできません。PCでの効果を調べることは先になります。

さらにクラシックと違った音楽ジャンルではどうかということになりますが、メーカー解説に、「音楽は個人的な嗜好による判断がなされますのでクラシックプレミアムPSI-2000が古典派クラシック以外の音楽には有効でないとは言えません。」とあるので、クラシック以外の音楽を好まれる方で、チャレンジしてみようとする方が現れることを期待しています。

2017.12.16

生演奏、アナログとデジタルの決定的な差は重音の再現性なのだ。すなわちドレミの音が重なる時に周波数のわずかなズレの差で低音が発生し、揺れが起こる。レベルの高い演奏家はそれまで上手く利用してメッセージを送る。デジタルではいくらハイレゾ化が進もうとこの重要な部分の再現能力は乏しい。これを言葉で伝えるのは大変難しい、ちょうどタイミングよくHさんからデジアキュの感想を頂けたのでご紹介する。

僭越ながら、デジタルアキュライザーの感想をお伝えさせて頂きます。

私の環境は、PC→ddc→dac→プリメインアンプ→spとなります。

ddc hiface pro2

dac soulnote dc1.0

amp atoll in 100 se

sp harbeth p3esr

デジタルアキュライザーを繋いだ際の始めの感想は、少し大人しくなったかな?でした。

しかし、音量は変わりません。大人しくなった訳ではない事がすぐに分かりました。

どうやら楽器の音の周りにまとっていたノイズが、大幅に低減されたようです。

恐らく、音圧が高い箇所のノイズが低減され、大人しくなったように感じたのだと思います。

そして、音圧が低い部分のノイズも減っており、細かなニュアンスが良く伝わります。一言で言うと、ダイナミックレンジが大幅に拡大したようです。

そして前後感も良く分かるようになりました。

これは、3次元的に位相が揃った状態と言えると思いますが、いわゆるハイエンド的な分析的な音でなく、音楽的です。

こらは、どういう事なのか、自分なりに考えました。私はこれまで、デジタルは点と点の繋がりなので、アナログのような滑らかな音は出ないと、思っておりました。

しかし、デジタルアキュライザーを装着すると、音の揺らぎが感じられるのです。これは、私が知るデジタルのサウンドには無かったものです。

私は音の揺らぎと、ニュアンス。この2点がデジタルアキュライザーの大きな特徴だと感じます。

生演奏に近いかと言うと、自分の環境ではそこまで行っていません。

しかし、演奏家が大事にしているグルーヴとニュアンスが、伝わって来ます。

これは、打ち込み音楽も同様です。打ち込みのリズムでも微妙なタメや突っ込みが感じられます。

このように書いていますが、一言で言うと音楽に没頭できる音だと言えます。音色は変わりません。固有の癖で良くなったと勘違いさせるようなアクセサリーとは対極をなす製品だと思います。

良い製品をありがとうございました。

自分は音楽を聴くのが大好きな人間です。そんな自分にとって、かけがえの無い製品です。

新製品も、期待しています。

2017.12.15

たて続けにデジアキュの感想をいただけることを感謝します。

いつもJimmy Jazzの掲示板に書いてくださる堺のKTさんが早速くださいました。

どうも三重県に引越しなさったみたいですが、お忙しいのに急がせたようで申し訳有りません。

「KT@三重県 」

デジタルアキュライザー DACU-500導入記

訳あって築43年の中古物件を求める事になり結果として専用オーディオルームらしきスペースが確保できたのですが、天井と片側の側壁がRC構造むきだしであり、反射音による定位偏り対策に時間を要し報告が遅れました事をお詫びいたします。

ソニー創業者の井深大氏は報告に来たエンジニアに「音を聞いているのか?音楽を聴いているのか?」と問うていたそうです。

インフラノイズ社製品のファンには音楽好きのオーディオファイルが多数いらっしゃるのでその方向での検証はお任せして、自分としては方向性を変えて「音」にこだわり、CD再生については良好である旨の報告も上がっておりますので、PCオーディオで行けるところまで行こうと思います。

その前にデジアキュを使いKORG社のMR-2000S(HDDをSSDに換装)よりCDからリッピングしたWAVファイルを再生したところ、情報量はそのままにSSD特有の硬さが無くなり、元々コレは録音機で再生機でないので曲間にブチっと盛大にノイズが載っていたのも無くなりコレでいいではないかという位に良いので、SSDを買ってみたものの音が硬いとお悩みの方は機器の買い替えの前にデジアキュの導入をお勧め致します。

今回のミソ

PC側で96kHzにアップサンプリングして再生します(量子化ビット数はいじりません)。

PCでアップサンプリングさせる目的は信号帯域内の量子化雑音を低減させた音楽信号をデジアキュに供給する為です。

192kHzも試しましたがSD05の心臓部S-Master PROは32bit 96kHz動作につきダウンサンプリングされるのでプチノイズが若干出てレンジも狭くなったのでアップサンプリングをお試しの際にはお持ちのDACの仕様をお確かめの上実施して下さい。

DACはノイズ源であり動作周波数が100kHzを超すとスイッチングノイズが増大するので、コストを掛けて対策されていない場合、高いサンプリングレートが必ずしも音質向上に結び付かない事もありますので聴感でご判断願います。

二つ目のミソ

QILING Disk Master(フリー版) を用いRAMDISKを作成し再生するWAVファイルをそこに置き再生します。

再生ソフトは自分の聴感上foobarよりも好みなのでKORG社のAudioGate4を使います。

(再生ソフトは探せばいくらでも高音質を謳うものが見つかるのでお好みで)

PCは何の変哲もない自作PC(WIN10、64bit)でACリベラメンテ、アリエナイザー、アウトレットのフィルターをマザーボード給電線に装着しております。

USB-DDCは秋葉社長様よりご紹介頂いたHTPC社のXMOS-U8(SPDIF出力RCAコネクタ付)をUSB Audioクラス2.0、ASIO動作させアリエナイザーを敷きUSBリベラメンテ、DGリベラメンテ使用し、今回の主役、デジタルアキュライザー DACU-500を、パワーDACであるサウンドデザイン社SD05(ACリベラメンテ、アリエナイザー敷)のデジタル入力に挿入、SD05のスピーカ端子からSPリベラメンテをパラレル(2ペア)使用し今回導入したファンダメンタル社製soulnoteブランドのモニタースピーカss1.0に接続します。

再生開始すると景色が一変します、今までいかにひずみを聴いていたのかを実感、全ての音が正確無比にひずみなく再生されます。

これはSD05入力段のSRCがプアという事ではなくデジアキュでインフラノイズ社が意図した整形を施された信号でD/Aしているからです。

記録された音が一切の色付けなくかつてない情報量で再生されており、リベラメンテ導入以降もう無いと思っていた埋もれた音がたくさん出てきました。

ダイナミックレンジぎりぎりまで記録して潰れた音しか出ない再生の難しい曲も難なく鳴りました。

やはりクラシックの再生はさすがでスピーカの間にドーム状の小さなオーケストラが出現します。

時間を忘れあれこれ再生していると今回こだわると言っていた音でなく音楽を聴いている自分に気づきました、これは楽しいです。

ハイエンドのオーディオファイルにはDSDに移行している方も多いと思いますが、USB、LANのアキュライザーが出るまで時間がありますのでその間はSPDIFに戻られる事をお勧めします。

リベラメンテシリーズが出始めてから、もうクロックの時代は終わりで次に向かわれているなとの思いはあり、HTPC社のUSB-DDCを紹介頂いた際にそれは確信に変わり(わずか\7,500の小さな基板からUSB-101よりもいい音が出る)、自分はクロックをシステムから取り外しました。

思えばインフラノイズ社はPCオーディオ、クロック、いずれも他社に先んじて早い段階で取り組まれており、デジアキュでデジタルオーディオ領域でのトップランナーである事を再度証明されました。

最後にインフラノイズ社のある日本に産まれて良かったの一言で謝辞に代えたいと思います、良いものをありがとうございました。

図解コンパクトディスク読本(中島平八郎、小川博司共著)を荷物の山から探し出してきました。

単位データの先頭であるフレーム同期信号の時間間隔を揃える事がキモなのでしょうか?

最後の難関というのは複数の標本化周波数への対応と勝手に予想したので今回96kHzでの検証をしました。

サンプリングレート決め打ち(44.1kHz専用)ならもっと早くに発売出来ていたのでしょうか?

USB、LANアキュライザーの場合、PCMに加えDSDへの対応も要求されハードルがさらに高まると思いますが目途が立っているいらっしゃるようで楽しみであります。

乱文乱筆、失礼致しました。

できるだけたくさんのお客様にいきわたるように追加注文はキャンペーン終了間際にします。

また、よろしくお願いいたします。

2017.12.13

これまでの経緯をご存知無い方が訪問されたら、インフラノイズのショールームではないかと間違われるくらいにたくさんのインフラノイズ製品を使っていただいている一楽徒さん。オーディオ○○誌の編集員もされているのでは無いかと思われるくらい、オーディオ製品をけなしも、べたほめもなさらないオーディオ紳士である。その一楽徒さんが今回はどうも絶賛してくださった。アリエナイザーミニ作戦が成功したようだ。

ディジタル伝送ラインの音質向上手法の比較

―ディジタルアキュライザーDACU-500の感想に換えて―

メーカー解説によればDACU-500の原理は「ディジタル信号の時間軸と位相のわずかなズレを補正整合させるディレイライン」とのことです。これまでディジタル伝送ラインの音質向上手法としては種々の提案がなされています。

1)ノイズフィルターないしはノイズ吸収デバイス

ディジタルケーブルをフェライトコアに通したり、電磁波吸収シートを巻き付けたりする方法です。フェライトビーズを粘着性のあるブチルゴムに着けてケーブルに巻くようなこともやられていました。最近ではフェライトコアより効果が大きく、副作用の少ないアモルメットコアの評判が高くなっています。

2)高精度クロックによるリクロック

CRV-555やCCV-5にGPSクロックや電波時計クロックなどの高精度クロックを入れてリクロックする方法です

3)ノイズキャンセラー

iFIオーディオの一連の製品に見られる逆位相のノイズを発生させてキャンセルする方法です。ディジタルライン用にはiPurifier SPDIFが販売されています。

4)振動抑制

foQシートのような制振材を巻き付けたり、熱収縮チューブで締め付けたり、ケーブルを浮かすような方法です。ケーブルを宙吊りにするようなこともやられてきました。

今回は、DACU-500の比較対象として、1)のアモルメットコア、2)のCCV-5とGPS-777によるリクロック、3)のiPurifier SPDIFを選択して、DMR-UBZ1の録画やCDを再生して、そのディジタル出力を3種類のDACに入れてみました。

アモルメットコアの効果は、騒がしさが後退して音の滲みが減ってきます。iPurifier SPDIFの効果は、アモルメットコアと同様の効果ですが、若干アモルメットコアを上回っているようにも聴こえます。

CCV-5(GPS-777からクロック入力)の効果は、焦点が合って落ち着いた深みのある音になってきます。

DACU-500を挿入しますと、同様に焦点が合って落ち着いた深みのある音になってきますが、ディテールの再現が向上し、音に張りがでてきます。

DACU-500を装着した状態で、実際に演奏を聴いてきたもののうち、演奏会場は違いますが、演奏者と演奏曲目が同じBS放送の録画を再生してみました。フォルテピアノ、チェンバロ、オーボエ、バロックアンサンブル、クラリネット5重奏、ヴィオラ・ダ・スパッラと楽器は様々ですが、まざまざと演奏を聴いたときの生音の印象が蘇ってきてその時のホールに舞い戻ったように感じます。聖トーマス教会のゲヴァントハウスのロ短調ミサ曲の録画は演奏を聴いたわけではありませんが、美しい画像があるだけに、あたかも聖トーマス教会での聴衆の中に紛れ込んだような錯覚すら感じます。コンサートと同じ演奏のCD再生においても同様の印象であり、ディジタルアキュライザーDACU-500はまるで生演奏の場に連れていってくれるような効果をもたらすコストパーフォーマンス抜群の新しい原理の音質改善手法と言えます。

2017.12.5

Sさんから長文のメールと添付されたデジタルアキュライザーの試聴感想をいただいた。

しばらく連絡が無かったのはオーディオ装置には満足されていたのでもっぱら音楽を聴くことに専念されていたからだった。

DACU-500を導入して

リスニング環境に変更なし。

PC→USB-101→(CCV-5~ABS-7777にてリクロック)→DAC-1

※上記のDAC-1に、BNC変換プラグを用いて、DACU-500を使用。

ケーブル類は全てリベラメンテシリーズ

まず一聴して、すぐに気付いたのが、音の背景が静かになっていて、今までも耳にうるさくない音でしたが、それがさらに刺激音が減少され、もっと音量を上げたくなったこと。今まではこれ以上音量を上げると、耳が悲鳴を上げていたポイントから、さらに上げられるのです。どんな人、部屋、システム、ソフトにもそういったある程度の音量の上限値ってありますよね。その上限値が上がりました。

では、ただ単に音が当たり障りのない、先の丸い音になったのか?

いや、そうではないのです。音楽を聴く上で欲しい、エネルギー感を伴った尖った所は維持しているのに、耳にとっては鼓膜を突かれる嫌な成分が無いという、理想的な相反する現象が起きたのでした。オーディオ的な表現で言うと、S/N比が良くなったというんでしょうか。ピアノのソロは、囁くようなppがよりしみじみと聴きやすく、ffの部分では体全体で感動を味あわせてくれます。ヴァイオリンやベースを弦や指でこする音も、より艶やかに鮮明に、音楽と関係のない雑音まで楽しく聴けるような…。何よりその奏者が持つ、その奏者しか持っていない癖、「らしさ」が楽しいのです。

品質に関係なく、録音音量が大きい音源(元が大きいので音を絞ると快感が少なく、上げるとすぐに耳が飽和状態になる。)は、あまり耳に優しくないので敬遠していたのですが、これならばもう少し聴けそうです。(実際、そうではない音源も、今までよりも+○dB程上げて、再生しています。)

そして、今で気付けなかった音も聴こえるようになり、生々しさが増しました。空間情報も捉えやすくなり、スピーカーから音がより剥がれるような感覚です。音がより空間に溶け込みますね。

同時に副作用と思われることが感じられないことも何気に凄いことだと思います。しかもこのお値段で…。

なので、これはジャンル関係無しに音楽全般に恩恵が受けられる製品ではないでしょうか。ピアノのソロからオーケストラ、ジャズのDuoやQuintet以上の編成、もちろんボーカルものも。

DACの入力前に、こんな小さなプラグを入れるだけで、ここまで音楽を楽しめるようになるとは…。いつもながら感服する次第です。

2017.12.5

デジタルアキュライザーを早速お買い上げくださって、試聴結果をジミージャズさんのサイト掲示板に印象をいろいろ書いていただいているAquiraxさん。音の良くないCDがデジアキュのおかげでお宝に変たとも書いておられるが、責任があるのでチェックしてみた。選んだのはフルトヴェングラーのモーツアルトK.550。100円盤の方は録音日のクレジットが無いので、比較CDのオルフェオ盤の演奏時間と比べ4楽章ともほぼ同じだったので、同一音源だろうと2つのCDを選んだ。まず100円盤をかけた。これではフルトヴェングラー、ウイーンフィルなんてオーディオに非ずと思われるのが当然だ。古い音でもっこりした曇った、低音も高音も無い。CDの音が悪いというより復刻時のアナログの段階で高音が落ちてしまったのだろうと思えるくらいにひどい。次はミソスのCDを除き最近までのフルトヴェングラーの復刻の中では最高クラスと思われるオルフェオ盤だ。音源はどうも戦後見つかったらしいマスターに近いテープと想像している。やはり良い音だ、古い音源なのにウイーンフィルの弦の音がする。これではもう比較にならない。次にDACの前にデジアキュを接続して同じことを繰り返した。開発者もびっくりとは恥ずかしいことだが、我が製品の実力を思い知らされた。

世界のレーベルがこの製品を知ったら復刻やマスタリングに使ってくれるところは必ず出てくると思った。オーディオ製品としたら100倍くらいのスーパーコストパーフォーマンスだとは密かに思って(自我自賛)いたが、製作側で使うとしたらこれは1000倍コストパーフォーマンスと誇大妄想家は言うに違いない。(もう言ってる)

2017.12.2

いつも驚くべき速さで、いの一番に製品試聴感想をくださるTさんからメールが来た。

毎回念を入れて許可をもらってからなのだが、今回は早速掲載させて頂くことにした。

2017年12月2日

デジタルアキュライザー DACU-500について

デジタルアキュライザーはこれまでに類を見ない斬新な発想によって創られたものですので、この新発明は一体どのようなものなのかと、到着をたいへん心待ちにしておりました。

先に結論から申し上げますと、俄には信じられない程のステップアップがあり、再生の在り方自体が根底から変わって次元の違うものになったと断言できる驚くべき改善効果が得られました。

僅か10センチ足らずの小さな円筒がその簡素な外観からはとても想像できないような大きな効果をもたらすとはまことに不思議で、これは前代未聞のとんでもない製品だと思います。

これまでリベラメンテシリーズを入れる度に、凄い、大変化だと騒いで来たのでまたかと思われても仕方がないのですが、今回はこれまでとは全く様相が違うと感じています。

デジタルアキュライザーを経て出てくる音は、本当に旨い酒を飲んだときの陶酔感にも似て、只々、感嘆するのみで、唸るしかありません。

その印象を何とか纏めようともがいてはみたのですが、この音の圧倒的な訴求力を前にしては、いくら言葉を尽くして書いたところでどれほどを伝えられるのだろうかと思うと全く筆が進みません。

語彙の乏しさを情けなく思っておりますが、今回の導入では思いも掛けない出来事がありましたので、それを記して私の感想に替えさせていただきます。

家内に好きなボーカル曲を聴かせたところ、目を瞑って一心に聴き耽っていると思いきや、演奏が佳境に入っている最中に何も言わずに突然部屋を出て行ってしまい、一体何事があったのかと呆気にとられました。

手洗いに立った様子でもないので理由を聞いたところ、自分の目の前で歌っているようなリアルさに体の芯からゾクゾクし、心臓がドキドキして、あまりの感動に胸がいっぱいになって泣き出しそうになり、ヤバイと思って席を立ったとの事でした。

何がヤバイのかよく分かりませんが、理性としては機械再生と分かっていても感覚としては現実としか感じられないと言う違和感から感情的な拒否反応が発生し、瞬間的に一種のパニックに陥ったようにも思われ、そう考えると今回の件は「不気味の谷」に通ずるような心理現象だったのかもしれません。

また、歌詞の最後の最後まで、細部に至るまでとてもきれいにクリアに聞こえたとも言っておりました。

私にもこの音には官能的、肉感的なクオリアがあり、血が通うと言うか、しっとり、あるいは艶っぽい、更にはエロティックにすら感じられ、爛熟という言葉がふさわしいように思われました。

これまで家内がこのような反応や態度を見せた事は一度もありませんでしたので、本当に意外で心底驚きました。

これまでリベラメンテの新製品導入の度に大きな感銘を受けてきましたが、特に今回は音楽再生の核心の一端に触れさせて貰ったような気がしており、心からたいへん嬉しく有り難く思っております。

秋葉社長には感謝しかありません。

本当にありがとうございました。

2017.12.1

デジタルアキュライザー DACU-500の販売を開始しました。アリエナイザーミニにご興味のある方はぜひDACU-500の試聴感想をお願いします。文章の苦手な方でも、短文でけっこうですので是非お願いします。アリエナイザーミニプレゼント希望と書いてメール、Fax, 封書などで感想をお送りください。出来るだけ早くアリエナイザーミニをお送りします。

2017.11.21

新発売のデジタルアキュライザーは、高価なクロックジェネレーターも必要無しと豪語するかって無いデジタルアクセサリーです。従って今までのインフラノイズ製品より以上に皆様のお助けが必要です。所詮ガレージメーカーであるインフラノイズはオーディオ誌を含むオーディオ業界での力は無いに等しいので、画期的な製品と一般的に評価されるのはとても難しいです。皆様の製品評価をインフラノイズのサイトでご紹介する方法以外は考え付きません。どうすれば貴重な感想がたくさん頂けるのかを考えました。プレゼントです、デジタルアキュライザーの試聴感想を頂けた方にアリエナイザー・ミニ(非売品)を差し上げます。応用はいろいろお考えいただけます。ipadに敷く、トーンアームの鳴き止め、MCトランスに敷く、DAコンバーターのインシュレーターなどその他いろいろとお楽しみください。

762017.11.21

不気味の谷

昨日この言葉を久しぶりに聞いた。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B0%97%E5%91%B3%E3%81%AE%E8%B0%B7%E7%8F%BE%E8%B1%A1

しかし不気味とは感じない人もたくさんいるに違いない。猫とか動物の顔を見ても同じ種ならよほどの人でない限り顔の見分けはつかない。人間も外国人では顔を覚えにくい。似ている顔の人二人を並べて比較すれば簡単に見分けはつく。不気味の谷を感じるには能力差がある。

頭に浮かぶのはオーディオである。オーディオ機器を瞬時切り替えすると殆どの人は差がわかる。しかし音楽の場合は切り替え試聴は解り難い時がある。いったん頭の中に記憶してからでないと判別できないことは不思議でない。人間の顔の場合、パーツの配列では同じ顔なのに感情と関連する表情の変化とか眼の動きがあるからだろう。音楽もそれと同じで瞬時切り替えで解るパーツ配列の差はすぐわかるが、音の表情については各人大きな差がある。

音楽で大事なのは、もちろんパーツ配列の一つ、音色もあるが最も大事なのは表情である。しかしオーディオでは表面に出ない話題が演奏の差=表情なのだ。

私の場合すぐに思い出されるオーディオでの不気味の谷体験は?

1)眼前で弾いたクラシックギターをノイマンのマイクでスチューダーの76cm,2トラックアナログレコーダーと当時最新のスチューダーデジタルデッキでの現場での録音再生だ。あのスチューダーのデジタルデッキの完成度はまさにそれだった。そっくりだがどこが違う、気持ち悪いー。まあ言ってみれば音のもどき、妖怪だったのだ。ではCDなど一般的なデジタル再生はどうか?あまりにも生と違うので全く気持ち悪くない。映画を映画として観るかシュミレーションと捉えるかで違ってくる。私自身は立体映画は大嫌い、最近のは良く出来ているがやはり気分が悪くなる。映画の世界は不気味の谷にはほど遠く単に視覚での船酔いみたいなもんだとは思うが?しかしコンピューター画像の女性は気持ち悪いので登場人物は不気味の谷にあるのは間違いない。でもその不気味の谷みたいな顔の女性が現実にたくさんいる感じはある。慣れの現象だろうか?

2)つい先日の11.2MHz DSD の音。拙ブログ2017.7.13に書いた。

思い出しても気持ち悪い。同じのをもう一度聴いても気持ち悪くないかも知れない。人間には慣れがあるから。そうなるとAIも普通になってしまうので不気味で無くなる時代がくるな。アナログからCDに移行した当時は抵抗した人はたくさんいたけれど、地下に潜伏して今になってハイレゾ、DSDとそっくりさんを求め出した。でもDSDが不気味の谷を乗り越えるにはまだまだ先だと感じる。スチューダーデジタルデッキと同じでいいとこに来たからこそ不気味の谷が表れたのだから喜ぶべきことだ。

2017.11.20

11月から受注開始します。ご希望の方は事前にインフラノイズまで直接ご連絡ください。

取扱説明書

発売中のアリエナイザー PSI-1000の上級モデルです。PSI-2000はオールマイティな製品では有りません。音楽の中でもクラシック全般ではなく特に古典派音楽の完全な再生に焦点を絞りました。このように特殊な製品ですので基本的にはオーダーメードにて受注します。また注文についてはご使用中のオーディオシステム、音質へのご希望を事前にメール、FAX, 電話で確認してご希望にそったものを作成します。もし満足出来ない場合はケースバイケースで返品、変更も長期経過でない限りお受けすることを前提として受注致します。従って上記、事前確認の無い場合の御注文は原則としてお受け出来ません。音楽は個人的な嗜好による判断がなされますのでクラシックプレミアムPSI-2000が古典派クラシック以外の音楽には有効でないとは言えません。古典派クラシック、特にバッハの音楽を基本とした姿勢の作曲家、またバッハを理解する音楽家の曲には、どうしても必要な場合も出てきますので、古典派クラシックを中心に聴かれることの無い方でも興味をお持ちの場合はご相談ください。またモダンジャズに特化したヴァージョンも別途開発中です。

従来のインシュレーターやボードなどではコントロール出来なかった音楽表現の改善を行います。振動吸収体と特殊電磁波吸収体のサンドイッチ構造がオーディオ史上で初めてである音楽表現の改善をお約束します。表現力、スイング、ノリ、タメなどの言葉で表されるなんとなく曖昧な、これらは音楽の再生にはとても重要な事柄なのです。オーディオの世界では一絡げに音楽性という極めて抽象的な言葉で表現されてきました。これは演奏家、作曲家の間でも正体不明感が有るくらいのものですから決まった定義があるはずも無く、オーディオでは正面だって話題にされることは有りませんでした。話題になることが無くても、オーディオの世界ではデッカデコラや、クレデンザ、ウエスタンやドイツの業務用音響にはそれらが確実にあるからこそ、とてつもない歴史的な音響機器として認められてきたのです。

PSI-2000の使用ではウイーンフィルの再生ではウイーンフィルでしか出せない音が出るなどと喜んでいただけるのは間違い有りません。現実に演奏家でも上手い、下手の一番大事なポイントのノリなどが理解出来ないし、表現出来ない方もおられるのは確かです。当然に聴く側のオーディオでも音の形を聴いているが、演奏の内容を聴かない方も同様にスイングやノリなどは別世界の出来事となってしまいます。このように音楽演奏の内容に係わる事柄はオーディオでお馴染みの分解能、帯域感、忠実性、音色などとは別の次元に有ります。演奏家でさえ理解出来ない方がいるくらいですから音のかたちを主に聞かれるオーディオマニアには何が変化したのか解りません。しかしオーディオ装置を音楽を聴くための道具と捉えておられる音楽愛好家ならアリエナイザーが今までのオーディオアクセサリーとは一線を隔したものであることはすぐご理解いただけることでしょう。

一般的なコンピューターはオーディオ機器とは異なり、音楽再生に関する設計は殆どなされていません。逆に良くも悪くも主観的な個性、音の色づけが初めから無いという利点も有ります。この利点を生かしてPSI-2000はノートパソコン、デスクトップパソコンのどちらでも音楽専用と言えるほどに音質を改善します。オーディオ機器、アンプやスピーカー、プレーヤー、ディスクドライブなどに応用した場合にも音楽的改善が有ります。この場合は音楽のジャンル、演奏別の細かい調整、判断と知識、感性が必要です。この点を良く理解いただければ録音、マスタリングなどへの応用で既成概念を打ち破る結果を確認いただけることでしょう。個々のオーディオ機器への応用についてはケースバイケースでお試しいただくしか有りません。通常の使用では少し濃い色の表面が上面、シールの貼ってある側を下面でお願いします。

[規格]

●内容 1個入り

●外形寸法 180 X 230 X 5mm

●重量 150g

●構造 振動吸収体、特殊電磁波吸収体、整音シート、樹脂含浸皮革によるサンドイッチ構造

●価格 \29,500(税別)

インフラノイズ

〒565-0851 大阪府吹田市千里山西4-16-16

TEL & FAX 06-6170-2114

2017.11.20

今月末発売予定です。

DACU-500

取扱説明書

デジタルオーディオを高音質化するにはDSDやPCMの器を物理的に大きくしていくのが4kテレビなど同様に現在の流れです。一方音質はスタートとなるソースの規格で決まってしまいます。アップサンプリングなどでみかけ上の分解能をアップしても結果として満足する音質は得られません。器の大きさに係わらず確実に音質をアップする方法は、高精度外部クロックの導入やデジタル機器内部の水晶発振器を高精度品に交換する方法しか有りません。しかしこの方法も高価なルビジュウム発振器などが必要で、しかも外部クロック入力端子を備えた機器でないと接続できません。高精度外部クロックに頼ることなく音質アップ出来る方法がないものでしょうか?この実現しそうにもないオーディオマニアの夢を実現したのがデジタルアキュライザーです。デジタルオーディオでは、DSDやハイレゾのように器を拡大しても解決出来ない問題、アナログにはどうしてもかなわない音楽の劣化が有ります。DACU-500の原理はデジタル信号の時間軸と位相のわずかなズレを補正整合させるディレイラインです。遅延線ですので周波数特性などの信号の劣化は有りません。高精度クロックでさえ解決出来ないアナログの壁をデジタルアキュライザーがあっさりと解決します。またコスト的にもルビジュウムクロック発振機のおよそ百分の一という信じられないものです。

DAコンバーターのデジタル入力端子に差し込むだけでドラマチックな音楽表現力が生まれます。クラシック、ジャズなど音楽ジャンルを超えての改善、音の鮮度、音の力、リズム、スイング、アンサンブル、デジタルオーディオがどうしてもアナログオーディオにかなわなかった部分の音楽的改善に驚かれるのは間違いないでしょう。

DACその他デジタルオーディオ機器のSPDIF入力端子にDACU-500のオス側端子を接続します。デジタルケーブルの出力端子はDACU-500のメス側端子に接続します。BNC接続をお使いなら市販のRCA/BNC変換アダプターをお使いください。変換アダプターによる音質への害はDACU-500の音質アップ能力が非常に大きいために無視出来るレベルです。接続時の事情によりDACU-500のオス、メスの端子の入力、出力が反対になっても問題は有りません。原則的に方向性は無いとお考えください。またDACU-500をデジタル機器の出力端子に接続したり、デジタルケーブルを2本使用してその間にDACU-500を設置したりすることは推奨出来ません。デジタルケーブルを含めた音質改善が出来ないからです。

DACU-500をデジタルコピーや、録音に応用することは問題有りませんが、アナログ信号やクロック信号に応用されることは信号の整合という点については効果は期待出来ません。機器によっては音楽性の改善が起こる可能性は有ります。USBやLAN、アナログラインでのアキュライザーも開発中です。

[規格]

●内容 1個入り

●外形寸法 90mm X 12 Φ 円筒形

●重量 15g

●構造 振動吸収体、整音ボビン&コイル、RCA入出力端子

●価格 \19,500(税別)

インフラノイズ

〒565-0851 大阪府吹田市千里山西4-16-16

TEL & FAX 06-6170-2114

2017.11.14

近日発売予定 デジタルアキュライザーと同時発売です。

パーソナルコンピューター専用インシュレーター

アリエナイザー PSI-2000

クラシック プレミアム

発売中のアリエナイザー PSI-1000の上級モデルです。PSI-2000はオールマイティな製品では有りません。音楽の中でもクラシック全般ではなく特に古典派クラシック音楽の完全な再生に焦点を絞りました。このように特殊な製品ですので基本的にはオーダーメードにて受注します。また注文についてはご使用中のオーディオシステム、音質へのご希望を事前にメール、FAX, 電話で確認して希望にそったものを作成します。もし満足出来ない場合はケースバイケースで返品、変更も長期経過でない限りお受けすることを前提として受注致します。従って上記事前確認の無い場合の御注文は原則としてお受け出来ません。音楽は個人的な嗜好による判断がなされますのでクラシックプレミアムPSI-2000が古典派クラシック以外の音楽には有効でないとは言えません。古典派クラシック、特にバッハの音楽を基本とした姿勢の作曲家、またバッハを理解する音楽家の曲にはどうしても必要な場合も出てきますので、古典派クラシックを中心に聴かれることの無い方でも興味をお持ちの場合はご相談ください。またモダンジャズに特化したヴァージョンも別途開発中です。

2017.9.5

事務所の移転が思いのほか長引いて皆様にご迷惑をおかけしたことをお詫びします。

いつもホットな感想を頂くパリ在住のパリGingerさんから8月の初めにアリエナイザー使用のご報告があったのにご紹介するのが遅れてしまった。アリエナイザーはオーディオ各誌での広告や記事がまだだったのでこれの存在を知るのはごく一部の方だけである。パリGingerさんからのご報告をきっかけにアリエナイザーの試聴貸し出しを始めようかと思案中である。

>

>週末にこちらに戻りました。

>アリエナイザー、すばらしいです。

>1枚目をPCに敷きましたが、一聴して分かる大きな変化。

>私の拙い表現力では上手く表せませんが、音圧が上がり、レンジが伸び、また、SN比が向上したためか背景が鮮明となりいろいろな音が出て来ました。

>この変化は総合的に考えると、1アイテムでは歴代最高ではないか。

>リベラメンテシリーズで育んで来た楽器本来の素材感、声の質感はそのままに、この変化によってさらに「その場感」が向上しました。

>2枚目、3枚目をDAC、HDD、アンプと場所を変えて行きましたが、スピーカーの下に敷いたときの変化に凄いものがありました。

>音像が3次元的に上下、左右、前後に広がり、映像が現れました。

>最初のPCへの効果と相まって、これはまさに飛び出し動き奏でる絵本状態になっています。

>リベラメンテシリーズをあらゆるところに投入し不要なノイズをお掃除し、GPS777でデジタル信号の体調管理をしっかりした健康体質の我自宅システムで、十分満足した音楽に浸っていましが、今回の6次元(3次元的空間変化、音圧、レンジ、SN比)的変化が元のよさを最大限に引き伸ばし、芸術的な表現能力を得たようで、まさにマエストロ。

>この変化でまた所有音源の価値がぐぅーんと向上したのは言うまでもありません。

>ながらで聴くにはもったいない、また、やりたいことが増えてしまった。

>

>パリGinger

>

2017.7.13

ネット配信で11.2MHzDSDが聴けるようになった。

しかし困ったことが起きて当惑している。

どこのオーケストラか確認もせず11.2MHzで鳴らしながら仕事をしていたのだが

フレージングが悪くて一本調子で、それにしてもいったいどこの辺境のオケなのかしら?

確認してびっくり、困ったな。

改めて5.6MHzで同じソースを聴いてみて、まあ普通でさきほどほどあらが目立たない。これくらいならBGMとして聞き流せる。

これは一体どういうことなんだろう? 生演奏なら下手でも生ならそれなりに楽しいのだが高品質の録音再生になると

おかしなことが起こるのかな?

そうだ、これはきっと一般的な現象ではなくて、ここだけの例外的な現象なんだろう。事務所のオーディオ装置だから

音が出ればいいと思っていて手を全く入れてないからなんだろう。でもスピーカーはBBCモニター、ロジャースLS3/5Aなのでいくら他の機器が悪いといってもやっぱり困るな。

ここだけの例外的な現象であって欲しい!

2017.7.7

オーディオ製品はみかけより中身が大切なはずである。しかし製品の殆どがみかけを重視したものだ。洋服や自動車と同じでみかけが良くないと売れないからである。しかしレーシングカーのF-1はみかけも良いし、性能も良い。みかけだけでは性能が出ないし、また性能を追いかけるとみかけも良くなる。オーディオ製品も同じであって欲しいが

残念ながらみかけ倒しがとても多い。

アンプやCDプレーヤーを重く造ることでシャーシの鳴きが減って音質が向上するので概して日本製品は重い大きなものが高級品であった。そんな風潮の中でもスチューダーのCDプレーヤーは値段は高くて、音質も最高クラスであ(画像はhttp://portal.nifty.com/kiji/160315195927_1.htmからお借りしました) ったのにとても軽かった。これは例外であったがこのような例外はとても少ない。重量があること、大きいこと、高価な部品や材料を使っていることなどが音質の良いものを見分けるポイントである、これは間違ってはいないが例外もある。まさにその例外がインフラノイズ製品の特長になってきているのかも知れない。

前置きが長くなってしまったが、Tさんから製品の貸し出し試聴をメールで依頼された。貸し出し試聴は原則として行ってはいないのだが、興味本位だけでないと解ればお貸しする場合もある。オーディオには音だけさの方と音楽だけさの方、またどちらも楽しいのだの方がおられる。音だけさの方にインフラノイズ製品を試聴していただいてもまず理解していただくのは難しい。これが無差別の試聴貸し出しをしない理由である。

幸いにもTさんは音だけさの方で無いようであったので試聴用リベラメンテをお送りした。

そして以下のメールを頂いたのでご紹介します。

タップリベラメントの現物が届いた時、こんな軽い(失礼!)電源タップで本当に良い音がでるのかしらと不安でした。

しかし、その不安は音を出した瞬間に一気に一掃されました。

背景のノイズが消え、音の見通しが良くなり音場が一気に広がりました。楽器の一つひとつがはっきりと浮かび上がり、各々の楽器の位置がよりはっきりと分かるようになりました。

音はハッキリ・クッキリしますが、決して固くありません。楽器の本来の音により近づき、忠実になりました。

特に、ヴァイオリンの中高域の音がより艶やかに、クッキリ聞こえるようになりました。ピアノの音は一音一音がハッキリと力強く聞こえます。

全体的に以前より、音が力強く・濃く聞こえるようになりました。

従来アンプの電源は壁コンセントから直接取っていました。

クリーン電源も試してみたのですが、音は綺麗でも、力強さや・音の広がりに欠けるところがあり、それ以来アンプの電源は壁コンセントから取るものだと考えるようになっていました。

それが、タップリベラメントでこんなに音が良くなるとは思ってもいませんでした。感謝です。

インフラノイズの製品はケーブル類を使用しています。他社と異なって再生された音が音楽的なのでとても気に入って使用しています。

今回も音楽的な音の製品なら良いかなと思って、タップリベラメントの試聴を申し込みして良かったと思います。正解です。

早速、インターネットで発注しました。新しい製品が間もなく届くと思います。

試聴貸出を快く引き受けていただくとともに直ちに対応していただいた秋葉社長に深く感謝申し上げます。

試聴機器

・パワーアンプ:アキュフェーズP7100×2台(低域)、アキュフェーズP4200×1台(中高域)

・コントロールアンプ:アキュフェーズC2810

・DAC:エソテリックD-03

・プレーヤー:エソテリックP-03

・スピーカー:B&W801D

・デジタル用電源:中村製作所NSIT-2000U

・PCオーディオ:PC+エソテリックD-03

2017.6.12

突然手書きの封書が届いた。マイナス思考なのか,一瞬クレームかと思ったが全く反対で製品絶賛の直筆での内容だった。今日許可を得られたので家内に頼んでワープロで変換してもらった。以前スキャナーで直筆を読み取って変換した時は、そのまた修正で時間がかかったので家内の機嫌の良い時に頼むのが良策と思っていた。以下紹介させて頂きます。

(2017.6.21)

その後お手紙を頂いたKさんから電話があった。AXIOM80は私にとっては懐かしいスピーカーである。中学の友人が学芸会の発表でハーモニカ独奏をした褒美に、なんとAXIOM80とマランツ7Tをお父さんに買ってもらったのだ。羨ましさの実感は未だに覚えている。大人になってからもAXIOM80とローサーもとても好きだった。一般では両者の構造的な共通点が音の特長のように言われているが本当の理由はそうでは無い。ヒントはヴァイオリンの構造である。ギターやリュート、その他の弦楽器とヴァイオリンの構造の違いにローサーとAXIOMの音の共通点の秘密がある。だからどんなスピーカーユニットでも両者の特長の生音は出せる。秘密を知りたい方は直接おたずねください。

拝啓 インフラノイズ秋葉社長様

先日オーディオの先達友人お二人方が遠路(兵庫、岡山)から辺境の地愛媛県までSPコードをご持参下さり、試聴いたしました。これまでW.E.SPコードでコードについては、あまり不満を感じていませんでした、しかし全体的には高域のヒヅミ感が改善できず色々チューニングに苦労していました。私はAXIOM80を五十余年、愛用、2発から始まり足が抜けなくなり片チャンネル、8発、左右で16発の平面バツフルで桃源境?(一時期)これまでに合計22発現在は4発です。80で始まり80で終わりそうです。これまで高域のヒヅミ感は、録音のせいで改善が不可と、思い半ばあきらめていましたところがインフラノイズ様のSP コードとピンケーブルとムジカ・ライザーこの三点で簡単に接続のみで積年の不満が見事に解消されました。

(1) 高域のヒヅミ感 (2) これまで以上にアナログレコードの録音のえも言われない完成度のすばらしさ (3) 小額投資でこれまで一級酒であったと思っていた酒(音、音楽性)が二級酒こと、それが突然超々特級酒に-------信じる者は、救はれる、(私は無神論者です)

最近AXIOM80ユニット、2発未使用品を縁あって、入手する事ができ、貴重品だと思いますが、いずれお尋ねするであろう、閻魔大王様にインフラノイズのピンケーブル、SPケーブル、ムジカライザ、以上三点とAXIOM80×2発を閻魔様の手土産に------。

インフラノイズを紹介して下さいました友人二人に感謝しています。

秋葉社長の地道で的確な開発と研究の成果の恩恵に、ただ感謝あるのみです。

世界中のAXIOM80フアンの方々にも是非おすすめです。

追伸

グッドマン 以外の装置も同様に改善されました。

ジェンセン18"フィルド型、ウーハ、3ウェイ

アルテック、アイコニック、820C型2ウェイ

ボザーク、ムーリシユ410型

特に音場の見通が改善されアナログの良さに感動しています。

乱筆乱文にて失礼いたします。

2017.5.11

連休に家内がテレビで知ったワラビの山に行った。東吉野の山奥である。林道を何キロも走っておまけに急な狭い私道を登る、ラリーを楽しんできた私が怖くて嫌になるガードレールの無い登りなのである。その私道も3Kmくらいは有り、入り口には勝手に入るな、登っても駐車場は無いぞ、ワラビを勝手に取ると警察に言うぞと看板が有り、嫌になってしまって引き返した。引き返すのも一苦労だった。よくもまあサイトでの案内もあるし、テレビにも出たものだ。途中で軽自動車に出くわして道を譲ってくれたのだが慣れた様子だった。携帯電話の電波も拾えず管理人に電話も出来ない、ふもとに下って電話がやっと通じた。登って来いと言うので結局2往復したことになるが到着した。雰囲気からして少し理解出来てきた。わらび大好きの人以外の野次馬には来て欲しくないのである。だから看板は嫌がらせではなくて興味本位の人やドロボーへのフィルターだったのだ。看板を書いたと思えるご主人も奥さんもきちんとした方だった。

続く

2017.5.12

ここのわらびは天然わらびだとか薀蓄を聞き流しながら家内と二人で約1.5Kgを収穫した。お好み焼きに入れる、あく抜きせず天ぷらにするとか楽しみである。はえている場所は別に今までの経験と変わりないし、姿も変らないのでわざわざ遠くまで来た値打ちは感じなかった。なぜ天然わらびというのかも不思議だったが、どうも都会で売っているものは畑で肥料をやって成育させているものが殆んどだということみたい。スーパーでけっこうな値段がついているのでそうなのかも知れない。まあ自宅から1時間以内の山では1.5Kg収穫すればわらびドロボーになるかも? 自宅に帰ってすぐに灰汁抜きをしてくれたので普通の食べ方、かつおと醤油で食べた。いや驚き増したね!大きいのも小さいのも全て美味しい、経験のない美味しさだ。そういえば説明していた、標高が有り、北向の斜面で、腐葉土とわらびに適したところだとのこと。たけのこは父が好きで子供の頃から良いものを知っており、ごく最近まではすぐ近くの竹林で販売しているお爺さんと家内が親しくて、竹林の中で赤土から顔を出してすぐのもの、顔を見て味がわかると指定したものを掘ってもらうという子供の時よりさらに贅沢をしていた。また頼んでおいて引取りに私が行った時、目が悪いのか他のお客さんと間違えた?形はいつもと同じなのに味は違う、こんな経験もあった。とにかく旬のものはピンキリだ。また独活も友人のフレンチシェフの里が独活の栽培地だったので特上のものを経験していた。例えばイカリスーパーで入手出来るものなんかは形は一緒だが味は全く違う。一般に入手出来るものはハウス栽培らしいが、本物はとても手間のかかる昔の方法らしい。だから入手も難しくて、超高価、料理屋に販売するものとのこと。これを生で塩をつけたり、天ぷらにしたりしていた。その友人は消えてしまったので残念ながら今は入手は不可能である。あのたけのこももう入手出来ない。

今回のわらびはそんなレベルのものがあるなどと夢にも思わず、ただの山菜だと半分馬鹿にしていたことがとても恥ずかしい。世の中知らないことがたくさんある。

多分オーディオも、音楽も同じことなんだろう。知られていないところに、知られていないものに本物が隠れているのだろう。100年以上前のベヒシュタインを弾いてみたいな。

2017.4.19

ウイーンフィルの音は他のオーケストラと比較して不要な高次倍音がとても少ないという意味を理解していただけたと思う。メンバーの音楽的レベル、技術レベルが世界一のウイーンフィルの音が一般のオーケストラでは出せない理由はメンバーの目指す音、技術レベル、音楽的レベルが大きく違うからである。またウイーンフィルのような音が電気録音再生システムからは出ないという悲しさも理解していただけたと思う。

生演奏では?マークの音が出たとしても演奏家がそれに気づき、修正出来る技術と音楽的感性があれば?マークはしばらくして消える。しかしオーディオ装置は?マークの音が出ても修正するメカニズムは無いので最後まで出っ放しとなる。コンピュターによるリアルタイム補正システムが付けば解決されるかも知れないがこれは夢の夢の話であろう。

ウイーンフィルを例えにして話を進めてみよう。

ウイーンフィルのティンパー奏者は自分の出番の無い時でも休む暇なくティンパニーの膜を小さく叩いて音を出し音程を調律している。簡単に狂う太鼓だからというより、少しでも音程が狂えばあのウイーンフィルの音は出ないと言うほうがあっているだろう。普通の太鼓はドレミファの音程がはっきりしない楽器なのだがティンパニーは膜の張りを調整することで決まった音の高さを出せる特別の太鼓である。ではウイーンフィルに限らず普通のオーケストラでティンパニーの代わりに太鼓を鳴らせばどうなるのか?気づかない人も、おかしいと思わない人も出てくるかもしれない。しかしクラシックの世界では通用しない演奏となるのは間違いない。音程があるといことは倍音があるということ、また倍音があれば高次倍音があるということである。日本の篠笛や三味線はオーケストラのアンサンブルには入れない、なぜなら高次倍音をわざと非直線な配列にしているからである。非直線高次倍音は楽器固有のものだけでなく、整音、調律にも左右され、奏法により発生するのは当然のことである。オーディオ装置のそれと比べ動的な発生が常である。ウイーンフィル奏者のフルートにイタズラをして小豆粒くらいのガムを管の中に貼り付けておいたらどうなるか?フルート独奏ならそれほど問題にならない非直線高次倍音がたちまち?マークの音を出し大事件となる。ティンパニーも音程が狂えばこのイタズラフルートと同じ現象を引き起こす。しかしウイーンフィルの奏者がフルートでも、ティンパニーでもその他の楽器で独奏になれば非直線高次倍音が出てもそれは音の味になっているかも知れない。独奏に向く楽器は音の味があり自己主張が強く、アンサンブルに適した楽器は概して音の味は少ない傾向はある。音の味が強くてもアンサンブル出来る両面を持つという素晴らしいものも少ないがある。完璧なアンサンブル=ウイーンフィルの音はほんのわずかな非直線高次倍音により壊れてしまう超デリケートなものなのだ。

オーディオ装置ではまさにティンパニーに良く似た部分がある。勘の良い方はもうお気づきになっているだろう。スピーカーはティンパニーそっくりなのだ。奏者のいない自動太鼓がスピーカーだ。

2017.4.17

一年に一度あるウイーンフィルのメンバーによるコンサートであるトヨタ、マスターズプレーヤー、ウイーンフィルが一昨日シンフォニーホールであった。音友のOさんが切符を手配してくださるおかげで一年に一回耳の掃除というか、感性の確認というか、ともかく有り難いことだ。何度か報告してきたが演奏者の個人、個人がとても高いレベルなので指揮者がいなくても素晴らしい演奏が出来る。前回は演奏が始まった時から音に?マークを感じたが数分でいつものウイーンフィルの音に戻ったので安心すると共に改めて音楽の不思議を思い知らさ

れた。

(yjmuge から画像お借りしました。) ?マークの音とは国内の著名なオーケストラであっても終始聴こえている高次不協和倍音のオマケである。多分ウイーンフィルのメンバーほどの感性に欠けるからか、メンバーに感性があっても指揮者がわからないのか、メンバーの中でたった一人が頑張ってもだめだと諦めているかいろいろ妄想は出来るのだが?

マスターズプレイヤーの演奏会では殆どそれが無い。前回それがあった理由は解らないが

メンバーのだれかが不調だったとか、ホールの響きに戸惑ったとかだろうがそれが数分で解決出来るのは全員が高い能力があるということだ。国内オーケストラにいつも?マークが存在するのは技術的な問題があるからだけではなくて、?マークの存在に気づいていないからではないか? 自分たちの演奏録音とウイーンフィルの演奏録音を聴き比べてもらえばれば解ると考えたいのだが、残念ながら録音再生装置自体に?マークがたくさんあるのだからこの方法では比較出来ない。?マークを出さない録音再生装置でメンバーが聴けば解る人はたくさんいるだろうが現実のオーディオ装置では悲しいことにこの方法は無理なのだ。

今回は一つ安心できて、なによりうれしかったのは我が家の再生音がウイーンフィルの鳴り方と同じものを追いかけていると気づいたことだ。その?マークの音はどんな音かを先に言ってしまおう。?マークの音は生演奏の国内オーケストラにある音だ、だから高いレベルの生演奏の音にもあるものだ。しかしウイーンフィルにはあってはならない音なのである。どんな電気式再生装置でも常に存在する音である。数千万円の超高級オーディオ装置でも、ウエスタンなどの超高級ヴインテージでも必ず存在する。アナログでもデジタルと比較して量は少ないのであるが存在する。音楽にとっては一番やっかいなものなのだ。もちろんウイーンフィルのレベルや演奏だけにそれが存在しないのではなくて、他の素晴らしい演奏には?マークが全く無いのはいくらでもあるのだが。要するにレベルの問題である。クラシック以外のジャンルでも?マーク無しのはあるが、?マークがあっても問題にならないことはある。理由は音楽の成り立ち、演奏自体の価値感が違うことを理解して欲しい。

過激なことを言ってしまえば、古典のクラシック作曲家の才能は素晴らしい、楽譜には理想の音が記入されている。しかしそれは基音だけがオタマジャクシで書かれているのだ。だから倍音は演奏家が管理しなければならない。倍音は野放しなのだ。楽器の出来、調性はもちろん演奏家の技術で様々のものとなる。もし楽譜に倍音までが記入され、記入されたものが楽器、奏者によってコントロールされるならウイーンフィルは飛びぬけたオーケストラでは無くなってしまうかな?

オーディオ機器により再生する音楽のジャンルにより適、不適があることを音律まで出して説明しようとしてきて、ブログでは未だに継続している。今回の経験もその説明にちょうど上手く利用させていただくことにする。

ウイーンフィルでのティンパニーとはなにかということで説明できそうだ。

2017.3.17

昨夜ジミージャズにTシャツをもらいに行ってきた。期待以上に良い出来だったので、ジミージャズのTシャツは自分用で購入!

どちらもアーチェリーの練習の時に着られるのでちょうど良いタイミングだった。かなりおしゃれな感じで少しワクワクしてくる。

インフラノイズを応援くださる皆さんもぜひ購入してください。昨夜の時点でもう3枚も売れたとのこと。この調子ではすぐ売り切れそうですので。

2017.3.13

ジミージャズさんでインフラノイズのロゴをあしらった素敵なTシャツを造っていただきました。

コラボTシャツキャンペーンも行ってもらっておりますのでインフラノイズ製品をお買い上げになるとこのTシャツがもらえます。

ぜひこの機会にインフラノイズTシャツを着て宣伝してください。(じっと見てくれる人がいたらいいのですが?)

Tシャツだけでも購入出来ます。少量限定生産ですのでお早めにどうぞ。

2017.3.6

親しいオーディオフレンドのまたフレンドにオーディオ機器関連の技術者がおられる。私なんかより遥かに経験豊かな方だ。最近リベラメンテケーブルをいくつか聴いていただく機会があった。そして感想文をいただけた、こちらに掲載すべきかどうかかなり迷ったが

私にとっては勲章ものとも言えるお言葉だし、許可を得たので掲載させていただくことにします。

リベラメンテケーブルの総合感想

なんて言う事だろう、リベラメンテのケーブルを前に私のプライドも自負していた知識も瓦礫の如く崩れ去ってしまった

ある方からリベラメンテの存在を教えてもらい、初めて現物を見たときに私の長年の電機メーカー技術者として積み上げた知見、経験からケーブルの材質や電気抵抗、インダクタンス、キャパシタンス等の科学的分析の審査眼を基とした判断を見事に裏切られその音楽的、更にオーディオ的表現に心を、耳を奪われてしまった

正しく言うと活性化された主音に乗せて楽音の間接音や倍音がスポイル(失う)されることなく表現されることにあると思うが、それが何故実現できるかは分からない。

只、言えるのはリベラメンテがそれだけの可能な限り演奏家の音楽表現の再現を可能とするケーブルと言うことである

今回、複数のリベラメンテケーブルを貸出しにより借用して評価する機会に恵まれ、まず土台のパワーリベラメンテから始め、アナログ、デジタルの接続ケーブルと進んだが

リベラメンテケーブル接続を積み上げるたびに私の再生装置のレベルが相乗効果により高みに引上げられ、目標とするコンサートホール臨席や歌手の自宅招待に近づいていくのが実感できた

悩みは際限なく良くなるケーブルの積み上げにどこまで私がついていけるかである

不幸なことに私はマルチチャンネルシステムをメインとして音楽を聴いている男であるので多量の接続ケーブルを必要とするので痛い

しかし、これはもう後戻りできないと感じている

困ったことになった、、

2017.3.1

アリエナイザープレゼントクイズは12名の方からご応募いただきました。

抽選で2名の方を決定しましたので賞品発送をもって当選の連絡とさせていただきます。抽選は正解、不正解を問わず行いましたが、偶然なのか?当選の2名様は正解でした。兵庫県のA様、兵庫県のI様です。間も無く発送します。

正解はストラディヴァリウスですが、正解の方は3名と少なくガルネリデルジェスを選ばれた方のほうが多かったのです。

ガルネリデルジェスの音は男性的、遠鳴りに優れる、個性的と言われるように

輪郭のあるはっきりした音です。特にその表現力のためソリストが好みます。

このような音の特徴の反面、コンチェルトは別として、アンサンブルではデルジェスだけが浮かび上がりやすく全体として考えた場合の完成度はどうでしょうか?またクラシックの楽器の音はアンサンブルを前提としています。声の場合でもクラシックの発声はベルカントのようにアンサンブルに適した楽器的なものです。コーラスの中に一人、地声の人がいると問題が起こることは間違いないですね。そういう意味でデルジェスはどちらかというと地声的な発生であり、アンサンブルよりソロに適した音質なのです。

ウイーンフィルの特長はメンバーの全員がソリストとして通用するくらいの高いレベルであり、加えてオーケストラの中ではメンバー全員の音楽に対する価値観は一つであることです。音を聴かず演奏の動きを見ていると揃っているとは言えず、どちらかというとバラバラに感じます。ところが出てくる音はそうでは有りません。無駄な音が全く出ず世界一のウイーンフィルの音となります。音色についてはメンバーの楽器全てにウイーンフィルの管理が徹底されている上、個人個人の音楽的価値観が一つなので音色は統一されたものとなります。演奏中には他のメンバーの音を聴いてあわせることに集中しているのが目に見えるようです。演奏スタイルは違えど、最終的に出る音の価値観は一つなのです。

ということで正解はストラディヴァリウスとします。このクイズは架空の話ですので実際にはどうなるか?もちろん異論もあるでしょうがこのクイズを思いついたのはクラシックという狭い、またヴァイオリンでの差という入り込んだ世界の中だけでも音楽には相性というものがあると言いたかったからです。

ストラディヴァリウスはクラシックでもアンサンブルに適した音色を持ち、一方のガルネリデルジェスはソロに適した音色を持っていると言えます。もちろんデルジェスはアンサンブル出来ないとか、不向きだというのではありません。とても高いレベルで比較してみればという話です。あえて物理的な違いで言えばストラディヴァリウスと比べてデルジェスはその個性的な音色は少々複雑な高次倍音があるということです。

この二つの楽器の話を拡大すれば音楽のジャンルによる楽器の相性が浮かび上がってきます。人声でも地声はクラシックのコーラスには適していない。楽器でもジャズの楽器ではクラシックのアンサンブルには入れない。例えばサキソフォンはコンチェルトとか、現代音楽とか余程特殊なケースでない限りオーケストラの中に入ることは有りません。ソロには適しているがアンサンブルを目的とした楽器でないからです、誤解を恐れずに言えば地声の楽器なのです。

続く

2017.2.16

平均律と純正律の比較を使ってオーディオ機器と音楽ジャンルの相性を説明するつもりがアリエナイザークイズに脱線してしまった。クラシックというジャンルに限定、それも同じ楽器?で演奏したモーツアルト、トルコマーチが音律により鳴り方が大きく異なるという事実。また音律の違いにより再生の品質がオーディオケーブルの長さにも関係してくる。同じオーディオケーブルで長さが違う音質差は例えば真空管の個体差による音質差と比べ微々たるものである。しかし究極のオーディオ再生には微々たる違いでも切り捨てるわけには行かない。このような微々たる違いの蓄積が最終の大きな音質差となってくるからである。真空管で同じ型番のものでもメーカーによる大きな差があるのは周知の事実である。メーカー差という以前に同じメーカー、例えばテレフンケンのECC83を何本か用意して先ほどのトルコマーチによる音律の違いを聴き比べるとする。明らかに個体差による相性の違いが見つかるだろう。しかし演奏の内容に関係ない試聴をすると真空管の個体差もケーブルの長さも音質に関係がないという結論が出る可能性は充分ある。音律による差を音楽として捉えず、音色の差、音数の差だけを聴いて、和音や音の揺れ、表現を聴いていない場合がそれだ。音楽の内容を聴かず音だけを聴くオーディオマニアがそうだ。

今回はそのようなオーディオマニアの方はこのこのブログを読まれることは無いと仮定して話を続けるつもりでいる。

クラシックという極めて狭いジャンルで、しかもモーツアルトの曲で音律差がオーディオ機器の違いにより差が出る、という事実がある。これは一般的なオーディオでの音質、音のかたち、音色、分解能、レンジなどとは違う、音楽の内容にオーディオ機器の音質と相関がある。パーツの持つ音階、倍音に関する個体差が起こす物理的現象である。

続く

2017.2.17

参考まで。

真空管のメーカーによりなぜ音質の差があるのか?

真空管の増幅素子は構造的に外部からの振動を非常に受けやすい。また真空の中にあるので空気中のように気体との摩擦が無いので振動が長く残る。音の余韻が空気中より長くなるということである。これが真空管サウンドの正体だ。ただしこれとは別にいろいろな音質があって、同じメーカーのものでも個体差がある。個体差があるということは聞き分けられるかどうかは別として、同じものは一つとしてないということになる。これは楽器と同じではないか?銘球としてのウエスタンやテレフンケンの球はたの凡球となぜ違うのか?これは偶然による各部のわずかな寸法差もあるが、殆どは金属の固有の音色の違いのためである。WE300Bで本物を追い越すイミテーションが製造出来ないのは金属をいくら分析しても音質に関する分析結果を得られないからである。これは楽器の世界の金属楽器、フルートやホルン、シンバルなどの銘器をしのぐコピーが造れないのと全く同じことである。倍音の構造が問題なのである。真空管も他のオーディオ機器、部品も全く同じであって特に真空管が楽器に近いということである。いつも言っているが真空管を増幅素子として使わず高価な銘球をパッシブ素子としてインシュレーターに使うことで凡球と銘球の音質差が確実に表れることからも自明の理である。

2017.2.10

参考まで

ストラディヴァリとガルネリの音色を比較しているサイトを見つけました。

http://www.minehara.com/showcase/hosco/antiquevn.htm

ヴァイオリン屋さんみたいですが、楽器より弾き手の腕のほうが音色を左右する割合が

遥かに大きいので簡単にはいかないのです。ストラディヴァリでも名人にかかればガルネリと区別が付かない音が出せます。それから私が省略してガルネリと書いてますが、これはガルネリデルジェスのことです。ストラディヴァリとは違ってガルネリというとガルネリ一族の製作した楽器の意味なので作者は3人?だったかです。ただし共通したガルネリ一族の音色が有り、その中で比較を遥かに越えたデルジェスがあるわけです。ストラディヴァリとガルネリデルジェスの優劣を決めることは出来ませんが作品数がとても少ないデルジェスのほうが高い値段が付きます。でも作品数が少ないからそうなるとは私には思えず、やはりデルジェスはとんでもないものです。ストラディヴァリが信仰的な雰囲気を持つとしたら、一方は現世的、悪魔的な雰囲気があります。ストラディヴァリが演奏家がわの腕でガルネリ的な音色を出せるのに、デルジェスは演奏家の腕でストラディヴァリ的な音色は出せません。楽器自体の支配力が強烈なのです。ちなみにガルネリ一族のはみ出しであるデルジェスは自分でデルジェスと名づけたこと、意味は私はイエスである、意味深いと思います。

以上を参考になさればアリエナイザークイズの正解は見えてきます。ただし出題者が私ですので、ウイーンフィルに確かめるわけでもなく、本当の答えはわかりませんので気楽にお答えをいただくことを期待しています。

レコードジャケットのコーガンはデルジェスと一体となった演奏です。これが本当のデルジェスの音だと思ってください。

MCタイチさんのサイトより

2017.2.8

平均律が良くなくて純正律が良いと考えていると思われると困るので。

平均律が発明されなければ現代の音楽の幅広さと自由さは全く無かっただろう。それほど平均律は素晴らしいものである。平均律を悪く言うほうが間違っていると思う。この平均律とは数学的に計算された等分平均律のことである。種類の多い古典調律は重視する和音がそれそれ異なる不等分平均律をさす。ただし平均律が全てでなくて純正律の素晴らしさも認めてから本当の理解が始まる。日本では一時期にピアノの世界でバッハのウエルテンパードを日本語で平均律と訳したのは間違いだなんて言われたこともある。古典調律のベルグマイスターも平均律の一種なのでその訳は間違いだとは言えないのではないか?要するに音律は曲によって平均律以外の音律がさらなる素晴らしさを表現する場合があるので全て平均律でこなせると考えなければそれでいいのではないだろうか?

個人的な話であるが今年はピアノの先生がどう言われるか不安ながらバッハの平均律曲集の中の一曲を選んだ。https://www.youtube.com/watch?v=mw25yOjL2iM

上手く弾ける弾けないは別として60の手習いで始めたピアノ、平均律を弾こうなんて信じられない思いだが、音楽が好きで良かった。この曲を弾いているととても幸せを感じる。

2017.2.7

ストラディヴァリウスとガルネリデルジェスを引き合いに出して音楽ジャンルとオーディオ機器の相性を説明するつもりだったが途中でアリエナイザープレゼントのクイズになってしまった。答えを先に言えばクイズにならないのでクイズ正解発表まで答えはおあずけとならざるを得ない。それでは別の手口を考えなければならない。

Youtubeのトルコマーチを使った平均律と純正律の比較演奏を使ってなんとかならないかな?アコースティクの楽器演奏でないので判りにくいかもしれないが仕方がない。アナログリベラメンテとは言わないが、カラレーションが強くなくてくせの少ないラインRCAケーブルで2mのものを1ペア、1.5mのものを1ペアそれぞれ用意する。2mのペアで平均律と純正律の両方をまず聴いてみる。次に1.5mを一本右チャンネルに使い、2mを一本左チャンネルに使う。この左右長さの違うラインケーブルでもう一度平均律と純正律を聴いてみる。よほど解りにくいシステムでなければ平均率と純正律の音に違いが左右長さのそろったほうが解りやすいのが聞き取れるはずだ。ケーブルの長さに関係する高次倍音の歪が左右長さが違う接続のほうが、複雑で多いので純正律の再生音と平均律の再生音の差が少なくなるのである。演奏の時点から平均律のほうが高次倍音での音の干渉が複雑なので、オーディオ装置で付け加わる高次倍音を変化させる成分が加わっても影響されないからだ。一方の純正律は演奏の時点で高次倍音での音の干渉が少なく、音のゆれも少ないのでオーディオ装置で付け加わる成分が少しでもあれば純正律の値打ちが目減りするのである。この実験は最初からこのYoutubeでの音律差がわかり難いオーディオ装置では無理である。また音楽の演奏内容より装置の音色や演奏のメロディー、リズムを中心に聴かれる方にも判断は難しいかも知れない。

上記のことは和声に音楽表現をおく音楽と和声の音楽表現は重要でなく、リズムやメロディーに音楽表現をおいた音楽とに両者の音律を置き換えて考えていただければお解かりになるだろう。

続く

2017.2.3

バッハ以前のクラシック音楽で純正律で演奏したほうが好ましい曲をウイーンフィルが演奏するとする。ご存知のようにウイーンフィルのメンバーの楽器はオーケストラの指針に従った音質の管理がなされている。メンバー個人、個人の個性で管理したものではない。この時メンバーのヴァイオリニストの一人の楽器が故障したとする。二つのヴァイオリン、それもどちらも素晴らしい名器だが一つ選ばないといけないとする。さてストラディヴァリウスとガルネリデルジェスのどちらを選ぶか?

答えを考えていただきたい。もちろん理由も!

冗談ではなくて答えに自信の有る方、その理由も必要で

ヴィオリン名が当たっただけではだめです。

正解した方にはアリエナイザーをプレゼントします。

複数の正解者がある場合は抽選します。

メールでご回答ください。期限は2月19日日曜まで。

2/7 応募者少ないので正解でなくても賞品は出します。

また理由は要りますが間違っても良いとします。

思い切って2名様にプレゼントとします。

これくらい今回のアリエナイザーと関連する理論が本気だと言いたいのでプレゼント考えつきました。

続く

2017.2.10 追記 参考まで

ストラディヴァリとガルネリの音色を比較しているサイトを見つけました。

http://www.minehara.com/showcase/hosco/antiquevn.htm

ヴァイオリン屋さんみたいですが、楽器より弾き手の腕のほうが音色を左右する割合が

遥かに大きいので簡単にはいかないのです。ストラディヴァリでも名人にかかればガルネリと

区別が付かない音が出せます。それから私が省略してガルネリと書いてますが、これはガルネリデルジェスのことです。

ストラディヴァリとは違ってガルネリというとガルネリ一族の製作した楽器の意味なので作者は3人?だったかです。

ただし共通したガルネリ一族の音色が有り、その中で比較を遥かに越えたデルジェスがあるわけです。

ストラディヴァリとガルネリデルジェスの優劣を決めることは出来ませんが作品数がとても少ないデルジェスのほうが

高い値段が付きます。でも作品数が少ないからそうなるとは私には思えず、やはりデルジェスはとんでもないものです。

ストラディヴァリが信仰的な雰囲気を持つとしたら、一方は現世的、悪魔的な雰囲気があります。

ストラディヴァリが演奏家がわの腕でガルネリ的な音色を出せるのに、デルジェスは演奏家の腕でストラディヴァリ的な

音色は出せません。楽器自体の支配力が強烈なのです。ちなみにガルネリ一族のはみ出しであるデルジェスは

自分でデルジェスと名づけたこと、意味は私はイエスである、意味深いと思います。

2017.2.3

サンプルのYoutubeは電子音楽だから高次倍音が音楽的に?なので、オーディオのチェックソースとしては不適なものだ。これは音律比較のためだけのものと考えて欲しい。アコースティック楽器の素晴らしい高次倍音にはどのような電子楽器、コンピューター合成音楽もが遥かに及ばない。鍵盤楽器やフレット弦楽器が表れる以前は曲により楽器をその度にチューニングするしかなかった。バッハが西洋音楽を24の調性で捉えることで音楽の聖書となり、鍵盤楽器も進歩して楽器を演奏の度にチューニングしないで演奏することが普通になっていく。純正律というのはいくら良くても非実用的なものなのである。またそれの発展系?の古典調律も数学的な平均律の便利さにはかなわない。古典調律であわせたピアノでは24の調のうちいくつかは必ず誰が聴いても解るオンチな演奏が出てしまう。平均律と鍵盤楽器、フレットを持つ楽器が音楽全体を支配してしまったことになる。こうなると平均律の時代以降に生まれた作曲家は当然に平均律で曲を創るだろうし、平均律で調律された楽器を演奏するミュージシャンもますます純正律的な和声から遠ざかる。ピタリと止まった5度や3度の美しさには出会うことはない。聴く側も平均律耳に当然なってしまう。そうなのだ、現代は平均律耳の時代なのである。99%以上の音楽は平均律があればこと足りる。その99%以上の音楽にはもともと純正律的な要素を重視した表現が無いからだ。和声とは音楽の基盤では無くて一部なのだと捉えられているのだろう。

クラシック以外の世界では平均律のピアノがあることでもともとあった音楽の自由さがさらに生きて、静止するハーモニーに重きを置かない表現がますますジャンルを複雑化していく。現代は全てが多様化した文化の時代なのだ。時間の流れが遅いような昔の不自由な音楽とは比べ物にならないくらいの音楽表現が可能となり、整理するのが難しいくらいの種類の音楽が溢れている。そういう意味では進歩だと認めざるを得ないが逆にカオス化とも言えるのでは?

オーディオは音楽の多様性をこなす能力が必要となり、ジャンルによる鳴り方の差なんて無いほうがいいのだ。アリエナイザーなんて有り得ないほうが良いということになるのだが、そうは行かない!

芸術は全てだが、特に音楽は逆に入り込めばば、入り込むほどに細かい世界に入っていく。

どんなジャンルでも同じように聴いていますというのは、どんな音楽でもBGMのように楽しんでいますという意味でもある。蕎麦もカレーライスも、寿司もどれも美味しいから楽しんで食べています、だからコンビニがあれば便利でいろいろな食べ物がいつでも楽しめますと言ったら言い過ぎかな?

続く

2017/2/1

ジャンルをクラシックに限定した上でまず考えてみたい。クラシック演奏に限定してもオーディオ機器による適,不適が起きるのだろうか?同じ楽器(電子楽器だろう?)で同じ曲を演奏、違いは音律だけである。音律の差とはドレミファの各音の音程間隔が異なるということでもある。詳しいことはネット検索して調べていただくとして、既に音律を理解していただいていると仮定して話を進める。Youtubeでちょうど良い見本が見つかったのでまずは聴いてみて欲しい。https://www.youtube.com/watch?v=4gKoTbIAHyo

モーツアルト、トルコマーチだが最初は純正律、3:30から平均律に変わる。

音律が変わるだけでこれほどの音質差が出るのである。もちろんドレミファの各キーの音の高さが異なるのだが、各キーの音の高さが違うのを感じているのではなくて、和音の表現が異なってくるので音質差が生まれると考えたほうが話が解りやすい。一言で言えば音が重なった時のビート(うなり)の数、大きさが異なってくるのである。各キーの基音とその近傍倍音だけでなく高次倍音までが当然変わってくる。高次倍音も純正律のほうが複雑でないのは自明である。ということはオーディオ機器では振動系のあるスピーカーやマイクロフォン、カートリッジなどだけでなく、アンプなら真空管、ケーブルなら長さまでが再生する高次倍音に関係してくるのだ。

では純正律と平均律のどちらのほうがオーディオ装置で再生が難しいのだろうか?

続く

2017.1.31

アリエナイザーはおかげ様で大ヒットしました。パソコン専用としたのにそれが幸いとなり、皆様の反抗心?をかきたて応用範囲のほうが目的となりたくさん購入いただくことが出来ました。有難うございます。ここで今一度言っておく必要があると思い書くことにします。オーディオでは機器は音楽ジャンルによって使い分けるということはあまり歓迎されないようです。ジャズ向きだ、クラシック向きだというのは有り、なんとなくJBLはジャズ向き、タンノイはクラシック向きという感じで絶対にそうだというのは有りません。販売する側にしてもオールマイティでないと売りにくいのは確かです。オーディオマニア側にしてもクラシックは解っても、ジャズは解らんとかまたその反対もあるのでこれはプライドにかかわるとなる。また自分の装置はジャズしか鳴らん、クラシックしか鳴らんというのも具合が悪い、それが能動的になるとJBLでクラシックを鳴らそうとかタンノイをわざわざマルチアンプでドライブしてジャズが鳴ると自慢するわけです。だれもが音楽ジャンルによる差が無いほうが都合が良いのです。インフラノイズとしてもオールマイティの製品であるほうがビジネスとしては良いのです。このアクセサリーはあらゆるジャンルで効きますというのが販売側では理想的です。インフラノイズも今までジャンルを選ばずというキャッチフレーズも使ってきたので嘘をついていたわけでは有りません。しかし今回のアリエナイザーの守備範囲である音楽の本質にまで係わってくると矛盾が浮かび上がってきます。それだけオーディオでも深いところまできてしまったからです。

アリエナイザーがパソコン専用のものであるとしているのがメーカー側の主張であるのは今も変わりませんが、応用範囲を拡げて愛用していただくのはうれしいことで異論は有りません。ただ応用となると種々のケースが発生するのでメーカーとしてはむやみにお奨めできないのです。音楽的感性といういのは人様々、味覚と全く同じでいろいろなレベルも有ります。美味しいというのは絶対的なことでは有りません。音楽も同じです。入り込めば入り込むほどに正反対の感じ方もまた出てきます。ある人が美しいと感じる音が、他の人では汚いと感じるという正反対のことも稀では有りません。

アリエナイザーを応用するには自分自身の感性を信じて行ってください。好きなジャンルの音楽、普段良く聴く音楽で判断して下さい。余り聴くことの無いジャンルの音楽については鳴る、鳴らないなど考えないことです。いつも聴く、本当に好きだから聴く、だから判断が出来るのです。オーディオビジネスに係わる人(関係者もマスターも含みますね?)の判断はあくまで参考に、自分の好みですから調味料と同じで不足も過多も起こってきます。一般的なオーディオアクセサリーでは

このような音楽的内容にまでかかわる以前の変化なのでそれらはまた別でライターや係わる人に意見もそれなりに取り入れるほうが近道ですが。

以上をご理解いただくためにオーディオでのジャズ向き、クラシック向きの差など当然あることで当たりまえだという理由を次にに書きます。

続く

2017.1.16

Mt.T2さんのサイトは約1ヶ月のタイムディレイがあるのだが、12月に試聴してくださったSATAケーブルとアリエナイザーの感想が昨日掲載された。アリエナイザーが今までのオーディオアクセサリーとどのように異なっているのかを具体的に上手く表現していただいたので、許可を得て掲載します。

16/12/11 インフラノイズの新製品アリエナイザーの試聴・・・(^^;

さて、NASの故障中、一時的なバックアップファイルの運用を考え・・・うちのちょっと古めのノートPCがe-SATAソケットを持っていたことから・・・嬉しいことにインフラノイズの新製品SATAリベラメンテを使うことが出来たわけで・・・(^^;

いやあ、それにしても毎回ビックリ!(@@;・・・HDDを繋ぐケーブルを変えるだけで何でこんなに音が変わるの?

しかも、これまでのリベラメンテシリーズと同じように、音楽の美味しいところをよりしっかりと分かりやすく鳴らせるなんて!・・・まるで音を調律するかのように、滲んだり、濁っていた音が、しっかり元の響きに収斂させるかのごとく・・・

でも、何が不思議って・・・変えたのは音源ファイルを格納してるHDDの接続ケーブル・・・再生する音楽ファイルのデータが通るとは言え、音楽とは程遠いファイルデータのまま、あくまでデータの状態なのに・・・

おまけに、今回は心配してたケーブル両端に変換アダプタを装着した状態だったのに・・・それをもろともせずに、これまでのリベラメンテシリーズのように、音楽の調律をやってのけた!

いやはや、ホントに驚いた!・・・まるで、インフラノイズマジック!?・・・(^^;

ってわけで、おつぎのアイテムにも、これまで以上の期待に、o(^^o)(o^^)oo(^^o)(o^^)oワクワクしちゃいますが・・・

こちらは・・・PC専用のインシュレーターとのことで・・・(^^;

ただ、既にJimmyJazzさんのブログの掲示板では、PC以外への利用でも、驚く効果が報告されてて・・・否が応でも、その結果への期待は高まるばかり!(^^;

【これがアリエナイザー】

で、こちらがそのニューアイテムPSI-1000・・・通称アリエナイザー・・・って、最初ふざけてるのか?って思ったんですが・・・試作品での評価が、マジにありえない変化だったそうで・・・そのまま製品名になったみたい・・・(@@;

ってわけで、いよいよそのアリエナイザーを試してみることに・・・(^^;

【ノートPCにアリエナイザーを敷くと】

って、画像は、メーカーステッカーが上になってますが・・・なんと!この後、こちらは裏側・・・下になる面との注意を発見・・・(汗

ですが、この時は知らずにこの状態で、先のSATAリベラメンテの効果を確認したのと同じ音源を聞いてみた・・・

まず、柴淳で秋桜は?・・・おっ!いきなり音圧が上がったみたい・・・SPからの音離れがよくなったみたいで、眼前の空間がグッと濃く明瞭に・・・それに、何といっても歌の抑揚が一層はっきりと・・・ビブラートやブレスの微細な所がよく聞き取れるように・・・

つづいて、森恵の木蓮の涙は・・・うわあ、出だしの歌詞への思いの込め方が一層深まったみたい・・・言葉への力のかけ方をもの凄く気遣って歌っているのがヒシヒシと伝わって来る!

いや、何でPC用の座布団?敷いただけで、こんなに音楽に思いを色濃く変身させられるの!?・・・ホントにアリエナイザー!・・・心底インフラノイズマジックにビックリ!(@@;

ああ、ギターもめっちゃ綺麗に・・・なんだろう?無駄な音を削り落として背景を静かにしてSNを上げているって言うより・・・やっぱり、滲んだり濁ったりしていた音を、本来の響にきちんと重なるように調律されたみたいな・・・だから強い音とかすかな音とのダイナミックレンジが広がって、よりいっそう音楽が濃く伝わってくるんじゃないのかな?・・・

つづいて、手嶌葵のテルーの唄・・・う~ん、これもやっぱり響の空間がグッと濃く広がりや包まれ感も増して・・・

今井美樹の年下の水夫は?・・・あ、SNがかなり上がってるんだ・・・音の消え際が今までより随分伸びた!・・・ピアノ響きがよくなってペダルの音も凄く見通しがよくなった・・・

絢香のライブは?・・・ひえ~!拍手の広がりが更に増して、粒立ちがよくなって実在感もアップした!・・・無音のところの静けさがグッと増してるんだ!・・・ああ、このギターも綺麗で生々しさがアップしてる・・・

テイクファイブも・・・やっぱり、SNのアップは強烈・・・間とパーカッションの打音のコントラストが凄く強烈に・・・太鼓の低音が凄く見通しよく鳴ってるし・・・演奏の丁々発止とした感じがヒシヒシ伝わって来る!・・・

いやあすげえなあ!って、メモを書いてて・・・この試聴φ(..)メモの冒頭の注意を発見!

【アリエナイザーを正しく敷くと】

で、慌ててアリエナイザーを裏返したら・・・って言うか、正しく敷いたら・・・

ひえ~!・・・また、音圧が上がった!・・・背景の静けさが一層よくなって・・・音離れもよくなった!・・・声の強弱が更にハッキリして・・・歌の抑揚のレンジが倍増したかのように・・・連動して歌の思いがグングン迫って来る!

ええええ・・・何これ!・・・音楽が別物に!・・・いや、こんなことって・・・

いやいや、めっちゃビックリ!(@@;

こりゃあホントに、ありえへん程の変わり様!・・・なるほど!これでアリエナイザー!ってことか・・・いやあ、これは参った!・・・これが本来の変わり様だったんですね・・・

製品の説明書に、今までのオーディオアクセサリーとは一線を隔したものと書かれてたけど・・・これは、初めてリベラメンテシリーズを聞く人に向けたものじゃなかったのね?・・・リベラメンテシリーズの驚きの効果を知った身でも、一線を隔してるって分かるよってことだったんですね!・・・いや、ホントにビックリ!(@@;

いやあ、これは素晴らしい!・・・これまで、ファイル再生は、工作してる時のながら聞き専用だったんですが・・・これだけ鳴れば普段聞きも充分OK!(^^;

ってわけで、久々のぶっ飛び驚きアイテムでした!・・・おおきにですm(_ _)m

2017.1.12

暮れにアリエナイザーその他リベラメンテの試聴感想をこうたさんから頂いていたが、冬休みが長く掲載が遅れてしまった。こうたさんはスピーカーの下に設置して音質向上を計るためマグナライザーのような浮上型の装置の採用を当初考えておられたようだ。その装置がオーディオ的なカラーレーションが少ないものであるなら、それの上にアリエナイザーを敷くことで良い結果が得られるかも知れないが、結果は不明である。これ以上のインシュレーターは存在せずとけっこう長い間

かなりの数を販売したマグナライザー。これは磁気浮上で不必要なフィードバックを遮断すると共に整音するものだった。

マグナライザーとの併用がアリエナイザーの効果をさらにアップするかいう期待も出てくるが、浮上効果以上の有り得ない音質向上があるアリエナイザーなのでそれは何とも言えない。過ぎたるは........の諺はオーディオにはいつも付きまとう。

その過ぎたるはだが、何か商売気があると思われるのが嫌だったので書かなかったことがある。アリエナイザーの座布団2枚敷きがそれである。ここぞ箇所には通用するのがこれまた有り得ない。

リベラメンテ届きました! 2016/12/30

SPリベラメンテ、SATAリベラメンテ、アリエナイザーが届きました。

やはり上流からと思いSATAリベラメンテから交換しました。

夜遅かったのでまずはこの状態でヘッドホンで聞いてみました。

簡単に激変という言葉を使うと良くないのでしょうが、ものすごく変わりました。

上下のレンジが伸びたように感じられ、まてそれだけではなく音の抑揚も出て、しかもそのグラデーションが素晴らしいです。

本当にこれはPCオーディオには必須アイテムですね。

お次はSPリベラメンテです。

うちのスピーカー、matrix805は現在バイワイヤリングで接続していますが、その高域側に入れました。

すると余韻や高域の響きの表現が出てきました。

その繊細な部分に関しては、ヘッドホンでしか感じられないと思い込んでいましたがスピーカーからの音ではじめて感じられました。

しかしバイワイヤで違うケーブルを使っているせいか、低域と高域のバランスが悪く感じられます。

で一旦バイワイヤをやめ、リベラメンテだけで接続。

スピーカー付属のジャンパーを使用します。

バランスが取れ、素晴らしい音に変化しました。

これはいいです!

今まで一番不満に思っていた高域の空気感が素晴らしいです。

バイワイヤで感じたバランスが不自然な感じもまったく感じられません。

しかし、今までバイワイヤが好印象だったのでさらなる欲望が出てきました。

うちでは映画用にマルチチャンネルを導入しているのですが、リアチャンネル用にフロントと同メーカーのパワーアンプを最近購入しました。

そのパワーアンプを使って、スピーカーケーブルは以前のもののままですが、バイアンプ接続にしてみることにしました。

これがさらに素晴らしいです。

シングルに比較して全帯域に渡って厚みや奥行きが出てきました。

バイワイヤで感じられたバランスの悪さや不自然な感じも感じられません。

うーむ。

可能ならばSPリベラメンテをもう一本購入して高域低域ともリベラメンテで統一したバイアンプにするのがベストなんでしょう。

悩むところです。

結局、時間が足らずアリエナイザーに関してはまだ設置できていません。

続いて、アリエナイザーです! 2016/12/31

ケーブルはまた少しずつ変化し続けていますが、我慢しきれずにアリエナイザーをスピーカーに追加しました。

さらに繊細な音が浮かび上がり、高音低音ともにキレが良くなりました。こちらもまだ少しずつ変化しているようです。

2016.12.26

先日アリエナイザーについての長文で詳しい感想をいただいたTさんから、さらに長文の追加感想をいただけたのでアップします。Tさんは既に驚いたことに10枚ものアリエナイザーを御使用中です。

SATA-0.5

PC部材として販売されているデータ線には耐ノイズを謳った物も含めて音の善し悪しを云々できるような品質の製品はありませんし、オーディオ用として開発されたものも試してはみましたが、それもノイズ除去を主眼としたもので、一般の線よりは少しはましと言う程度でしかありませんでした。

同じPC関係でもUSBの対策品は星の数ほど出ているのと比較するとノイズまみれのPC内部で使用するオーディオ用途の線を開発するのは技術的に非常に難しいものであったため、全くと言って良いほど製品が出て来なかったものと思われます。

その点、SATA-0.5 は唯一無二のエポックメーキングな製品であり、データ線1本でここまでの改善があるとは信じられない驚くべき製品です。

その効果は従来の線材とは全く次元が異なり、デスクトップPCを使うに場合には必須で、このケーブルを使わずに内蔵HDの音源やディスクを満足に再生する事はできないと思います。

ただ、ほとんどの方がノートPCを使っておられるためか、PCI-1000の高評価の陰に埋もれてもいるようですが、これまでに類を見ない画期的な製品であることはPCI-1000と同様ですので、もっと話題になって評価が広まればと、この点だけは少々残念に思っております。

PCI-1000 追試結果

既に皆さんが十分に語られておりますので、今回の追試で特に感じた所だけを補足的に書かせていただきます。

なお、今回はSATA-0.5を併用しており、純粋にPCI-1000だけについての評価ではありません。

・画期的な効果の製品で使いこなしの見当がつかないため、とにかく入るだけ入れてみました。

複数枚を使用した時の相乗効果には単数使用からは想像できないステップアップがあり、限界まで入れた場合の効果は凄まじく筆舌に尽くしがたいものがあります。

ただし、使い方によっては、効果の分散や反発、あるいは特定方向への行き過ぎや全体のまとまりが失われるなどの逆効果となるような場合も多々ありましたので、単純に全ての機器に入れれば良いと言う事ではないようです。

単体使用で効果があっても全体として見た場合には入れない方が良い機器も出てきましたので、システム全体の中での兼ね合いを勘案して構成する事が必要でした。

適切な入れ方である限り、枚数増加によって効果が飽和するような印象はなく、入れれば入れるほど良くなるようです。

追加するに従って、効果が拡大というよりも深化して行くと言う方向に変化し、一定限度を超えると別世界に激変するポイントがあるように感じられます。

・敷いた場合だと効果が強すぎて調整が難しいと感じた場合に、効果は薄まりますが、天板に乗せるとちょうど良い塩梅になる事がありました。

入れないと物足りないけれども、敷くと効果が出過ぎる場合の調整として有用でした。

・使用しているのはフロア型スピーカーですが、上面に乗せる事によって効果が得られました。

機器に使ったように顕著ではありませんが、全体の深み、味わい、興趣が増して、最後の総仕上げという感じでの隠し味的な効果があり、はずすと物足りなくなります。

・モデム、ハブなどの通信機器にも相応の効果がありそうですが、追試不十分なため現時点で確言はできません。

試した限りでは概ね良いように感じますが、音源品質に大きなばらつきがあるYouTubeなどでは効果が強く出過ぎる場合もあるようなので、設置の仕方や入れた方が良いかどうかはもう少し時間をかけて詰めてみる必要がありそうです。

・ディスクプレイヤーに敷いたところ、音のみならず、映像にも効果が見られました。

映像の滲みが減りすっきりしましたが、これは音でS/Nが上がったような効果があるのと同種であるような気がします。

総括

LANリベラメンテが入った段階で「私にとっては十分以上で、これ以上は必要ない」と心底思いましたが、今回の製品で私の装置は全く別物に化け、「私には過ぎたる勿体ない望外の音」となり、たいへん有り難く思っております。

本当にお恥ずかしい話で、お前はいったいこれまで何を聞いていたのだと笑われそうですが、今回で初めて自分の装置で「音楽を聴いているという実感」を体験しました。

音楽そのものにしか意識が向かないと言うか、媒介としての音の事がまったく頭から消えているような、音楽、演奏に直接コンタクトしているような感じで、自分でも思ってもみなかった非常に不思議な感覚です。

これまでのリベラメンテシリーズで経験してきたリアリティや臨場感が向上したと言うのとも少し違い、上手く説明できませんし、馬鹿げた話なのですが、自分が音楽と直接対話しているような感覚と言っても良いかもしれません。

自分でもこれが何かは分からないのですが、再生音に特有の人工的な部分を無意識の内に感じていたのが無くなったためではないかと言う気がしています。

生の音を聴いてリアリティがあるとか臨場感があるなどとは思いませんので、まるで本物のようだ、良い音だと無意識にでも感じている事自体が脳にとっては不自然でストレスになり、それが生音と再生音の違いとして漠然とした違和感を生じさせているとすれば、妙な言い方で語弊もあるのですが、今回の製品は装置から出る音と生音との判別ができないように脳を上手く誤魔化せるような音の組成に変化させる働きをしているのかもしれないと勝手な想像をしております。

本年は年央のLANリベラメンテに続き年末のPCI-1000とSATA-0.5 の同時発売とこれまでになく大きな飛躍の年でした。

両製品はこれまでのリベラメンテシリーズの土台の上に築かれたものではありますが、これまでとは一線を画して新たな段階に達した画期的な製品だと思います。

2012年から5年近くを経て遂にここまで到達したのかと、これまでを振り返り、たいへん感慨深いものがあります。

本当にありがとうございました。

2016.12.20

料理の出来ない私だが、パスタの搾り出し機を使って鍋専用手打ち?蕎麦を成功???させてきた。さらに欲が出てパスタに挑戦しようと何ヶ月か前にセモリナ粉を入手していた。前にワインを飲んでいた頃かな?収穫した直後の唐辛子を使ってペペロンチーノをやってみたことがあった。その時の味が忘れられないで性懲りもなく今度は手打ちペペロンチーノに挑戦した。唐辛子の種を庭に撒いたのが遅すぎたのか赤くなったのはたったの3個!でも4人前を造るには充分。

やってみましたよ。沸騰した湯に搾り出して落とした。ところが予期せぬことが!搾り出した粉がお互いにまるで静電気を帯びているかのごとく、湯に落ちる前にくっつく。おまけに湯の中で膨れる、膨れる。

結果は写真のように無残なアリエナイロンチーノが出来てしまった。しかし味は素晴らしい、また食べたい味なのだ。

手打ちが効いたのではなくてやっぱり取立ての唐辛子が凄く甘くて美味しいのだ。

もう2度と手打ち?押し出しスパゲッティはやらないが、乾麺なら来年は早めに種をまいてやってみたい。

この姿を見てなにか想像しないでくださいね。味は最高レベル、姿は食欲を失う。

音は最高、デザインはーーーーーーーー。

2016.12.6

Tさんから長文のアリエナイザー試聴感想を早々と頂いたので掲載します。

お世話になっております。

PSI-1000とSATA-0.5の両方を同時に組み合わせてしまうと評価ができませんので、先にPSI-1000のみの結果を報告させていただきます。ざっと聴いただけのメモ書きそのままで恐縮ですが、あまりの効果に驚き、少しでも早く感想を申し上げたいと思い送らせていただく次第です。

どの機器に使用しても素晴らしい効果がありますが、効果のベース部分は同じでも、その顕れ方は機器によってかなり違いがあるようです。そのため、入れれば入れる程良くなると言う事でもないようですが、組み合わせ次第で一枚使用では得られない大きな相乗効果が得られました。複数枚を使用する事により製品の効果を最大限に引き出す事ができるものと思います。

以下、テストしたときのメモを試した順番に箇条書きで記します。

3、6、7が複数枚同時使用で、その他は単枚によるテストです。

NAS

音の出た瞬間に部屋の空気が澄みきったように一変してクリアになったので大変驚いた。音の出方が非常に軽やかになり、音抜けが極めて良くなった。自分の装置でここまで音が軽くクリアに出るとは思わなかったので呆気にとられた。S/Nが良くなったように感じられ、背景が俄に静かになった。埋もれかけていた音が良く分かるが、音のバランスは全く変わらず、力感やアタック感なども背景が静かになった分だけより鮮烈に感じられ、音、響きの質感、クオリアが格段に向上した。演奏されている場の表現が大きく改善され、特にライブ物では演奏会場の気配、空気などの再現が筆舌に尽くしがたい程に素晴らしい。

音楽が非常にゆっくりと感じられるようになったが、この効果の大きさはこれまでのリベラメンテシリーズでも最大で、パワーリベラメンテやLANリベラメンテの時以上だと思う。部屋の空気や場のあり方自体が変わって、自分の装置から出ている音とは俄には信じ難いような不思議な感じがした。

パワーアンプ

信じられないほど音が分厚いが全く濁らず、厚みが出た事による他の帯域への悪影響などの弊害は全く感じられない。バランスはやや低域に寄って重厚な感じがなかなか良い。

音源によっては音が太すぎるかもしれないが、この深く包み込まれるような、部屋を漂う低域にはなんとも言えない捨てがたい魅力がある。クリアさや質感、S/Nの向上などの改善部分はNASと同じであり、顕れ方が違うだけと思われる。

NAS+パワーアンプ

音が重厚なのに音抜けが良くクリアでちょうど良い塩梅になった。音の厚みの具合もパワーアンプ単体時よりは少し緩和され、どの音源でも大丈夫だと思われる程度になった。

両方の効果の良いとこ取りをしたような感じで、この組み合わせは非常に優れている。

4.プリ

筐体が小さい上に足が取り外せないので、アリエナイザーの上に小さな冊子を置き、その上にプリを設置した。そのためか、基本的な改善は同様にあるが、効果が弱い。

音が大人しい感じで、NASとパワーアンプの時の中間くらいの効果を控えめにした印象である。

DAC

音の質感が抜群に良くなった。滑らかで、濃く、これまでの音が雑に思えると言ったら言い過ぎではあるが、そう言いたくなるほどのクオリアの向上がある。これまでの効果の全てに加えて、音の佇まいが良くなり、文句の付け所が無い。

USB101

DACとほぼ同内容の改善があったが、改善の程度としてはDACよりはやや弱めであった。DACに入れてあれば必須までとは言えないが、できれば入れた方が効果は強化される。

PC

DAC以上の効果があるかと期待したが、案に相違してそれほどでもなかった。

無論、一定の効果は認められるが、DACやNASに入れてあれば、PCに入れる必要は感じられなかった。これは、音源はNASで、PCの再生プログラムはメモリーに展開されてHDへのアクセスがほとんどない事などが要因では無いかと推定している。音源が内蔵HDにありアクセスが多い場合などであれば、NASほどでは無くてもUSB101に入れた場合よりは効果が期待できるのかもしれない。

PC+USB101

音に力が加わると同時に、しっとりと滑らかになるなどの相乗効果はあったが、2枚を使ったほどの効果が得られたとは言えなかった。PCに入れても効果が薄かったのが影響しているように思う。

NAS+DAC+パワーアンプ

結果の良かった3個を組み合わせた。期待以上の相乗効果がある。

唯、聴き入るのみ。

当方では、NAS、DAC、パワーアンプに入れるのが最も効果的という事になりましたが、アナログアンプにこれほど効果があるとは全く予想していませんでした。使用機器によって効果の程度などはかなり変わりますので、一概にデジタル機器に有効とか、音質対策のなされていない機器に効果が大きいなどとは言えないようです。

今回も意表を突く凄まじい効果に驚かされました。

アリエナイザー、正に、「名は体を表す」ですね。

今回もたいへんお世話になりました。

ありがとうございました。

2016.11.29

これまでのオーディオアクセサリーでは絶対有り得ない改善効果が有るので、こんなことはアリエナイザーという自信のモデル名です。

パーソナルコンピューター専用インシュレーター

アリエナイザー PSI-1000

従来のインシュレーターやボードなどではコントロール出来なかった音楽表現の改善を行います。振動吸収体と特殊電磁波吸収体のサンドイッチ構造がオーディオ史上で初めてである音楽表現の改善をお約束します。表現力、スイング、ノリ、タメなどの言葉で表されるなんとなく曖昧な、これらは音楽の再生にはとても重要な事柄なのです。オーディオの世界では一絡げに音楽性という極めて抽象的な言葉で表現されてきました。これは演奏家、作曲家の間でも正体不明感が有るくらいのものですから決まった定義があるはずも無く、オーディオでは正面だって話題にされることは有りませんでした。話題になることが無くても、オーディオの世界ではデッカデコラや、クレデンザ、ウエスタンやドイツの業務用音響にはそれらが確実にあるからこそ、とてつもない歴史的な音響機器として認められてきたのです。

PSI-1000の使用ではウイーンフィルの再生ではウイーンフィルでしか出せない音が出る、ジャズの巨人達のスウイング感の凄さが目に見えるようだ、などと喜んでいただけるのは間違い有りません。現実に演奏家でも上手い、下手の一番大事なポイントのノリなどが理解出来ないし、表現出来ない方もおられるのは確かです。またクラシックの演奏家で完全な技術の持ち主の方がいざジャズを演奏すると、演奏に間違いはないのだがスイングしない、本人もどうして良いか解らないというケースも珍しいことでは有りません。当然に聴く側のオーディオでも音の形を聴いているが、演奏の内容を聴かない方も同様にスイングやノリなどは別世界の出来事となってしまいます。このように音楽演奏の内容に係わる事柄はオーディオでお馴染みの分解能、帯域感、忠実性、音色などとは別の次元に有ります。演奏家でさえ理解出来ない方がいるくらいですから音のかたちを主に聞かれるオーディオマニアには何が変化したのか解りません。アリエナイザーの能力を認めることは出来ないという意見が出てきても不思議は有りません。しかしオーディオ装置を音楽を聴くための道具と捉えておられる音楽愛好家ならアリエナイザーが今までのオーディオアクセサリーとは一線を隔したものであることはすぐご理解いただけることでしょう。

一般的なコンピューターはオーディオ機器とは異なり、音楽再生に関する設計は殆どなされていません。逆に良くも悪くも主観的な個性、音の色づけが初めから無いという利点も有ります。この利点を生かしてPSI-1000はノートパソコン、デスクトップパソコンのどちらでも音楽専用と言えるほどに音質を改善します。個性的な音質を持つオーディオ機器、アンプやスピーカー、プレーヤーなどに使用した場合は劇的な音楽的改善がある場合も、反対に個性的な音質を制御することで中庸な音質になる場合も有り得ます。個人の好みですから個性的な音色を好む方もおられます。個々のオーディオ機器への応用についてはケースバイケースでお試しいただくしか有りません。

[規格]

● 内容 1個入り

● 外形寸法 180 X 230 X 5mm

● 重量 150g

●構造 振動吸収体、特殊電磁波吸収体、整音シート、樹脂含浸皮革によるサンドイッチ構造

●価格 \18,500(税別)

2016.11.25

アリエナイザーは12月1日から発売予定です!

いったい何が有りえないのかさっぱりわからない、パソコン専用インシュレーター・アリエナイザーです。

今までのインシュレーターとは大きく異なるポイントを事前に少し紹介したいと思います。

説明文の一部をごらんください。読んだだけで必要ないと思われる方も必ずいらっしゃいます。

しかし音ではなくて音楽をオーディオ装置を介して聴いておられる方には必需品であるのは間違いないですね。

【 表現力や臨場感、スイング、ノリ、タメなど音楽用語で表されるがなんとなく曖昧な、これらは音楽の再生にはとても重要な事柄なのですがオーディオの世界では一絡げに音楽性という極めて抽象的な言葉で表現されてきました。演奏家、作曲家の間でも正体不明感が有るし、決まった定義があるようには思えないのでオーディオでは正面だって話題にされることは有りませんでした。しかしオーディオの世界でもデッカデコラや、クレデンザ、ウエスタンやドイツの業務用音響にはそれらが確実にあるからこそ、とてつもない歴史的な音響機器として認められてきたのでしょう。】

2016.11.15

PCオーディオでもデスクトップタイプ専用になりますので需要は少ないのですが、必要な方にはどうしてもという声もあるので製品化しました。

SATA-0.5 SATAケーブル 0.5m

音楽用語で自由な表現をという意味のリベラメンテと名づけたアナログインターコネクトケーブル,デジタルケーブル,クロックケーブル及びスピーカーケーブル、電源ケーブル、LANケーブルは全てオーディオファイルの間で最高の評価が得られました。このリベラメンテシリーズのSATA専用ケーブル、SATAリベラメンテが完成しました。他のリベラメンテケーブルと組み合わせて使用すれば互いにアンサンブルする結果、単独使用では考えられない驚異的な音質向上をお約束します。DSD,ハイビットハイサンプリングの配信ファイルダウンロード時にはかかせないものとなります。オーディオ用機器ではない一般のパソコンがSATAリベラメンテの内部使用だけでオーディオ専用パソコンに生まれ変わると言っても過言ではありません。

良い音のする部品や線材はオーディオの世界ではたくさんあります。ところが音楽を再生する場合はこの良い音が演奏の再現を邪魔します。オーディオ部品の良い音と生演奏で現れる本当の良い音は質の上でも数の上でも大きく異なります。オーディオでの良い音というのは良い音色を意味する場合が多いのです。演奏家が自分の演奏に目的を持ってすれば音程、和音、倍音、他の楽器とのバランスに完成が起こります。ところが録音再生でその完成が崩れます。装置に個性があると元の演奏の音程や倍音が変形します。分解能に優れ、音の伸びも音色も素晴らしいオーディオケーブルなのに音程が元の演奏と異なって聴こえてしまう現象が起こります。音楽の再生ではなく音の再生ならドレミファがないので音程はありません。音程のある音楽の再生であるならSATAリベラメンテは優秀な物理特性が特長の高性能SATAケーブルに大きな差をつけます。音楽のジャンルによる向き、不向きは起こりません。ロックからクラシックまで、浪花節からバッハまで。一本一本が手造りでチューニングされています。高価な貴金属や、高純度の金属は音楽再生の良否とは直接関係していません。高価な材料や金属を使えば再生音が向上すると考えてはいけません。それよりも長さ、重さ、硬さなどの物理特性での関わりが重要です。ケーブル固有の振動数、振動の減衰率、振動のスペクトラムなどが音楽信号の音程や和声に深く関係しています。分解能やバランス、音色などとは別の重要な時間的、動的な現象と関わりが深いのです。

オーディオ機器としては不適切なノイズだらけのパソコンと音質上メリットのないLANやUSB接続がDSD,ハイビットハイサンプリングのスーパーオーディオと共存しているのはとても不思議なことです。しかしこの受け入れられない事実はたった一本のSATAリベラメンテで解決されます。SATA接続でのノイズによる音質劣化を可能な限り軽減する構造と一本一本を整音しながら組立していく手造による製法がその秘密です。

従来のSATAケーブルと比較し、ソースに含まれる全ての音を引き出す、パルス的な音の重なりがあいまいにならない、空間のエコーと演奏音がきれいに分離する、再現されてはいなかった演奏家のタッチやビブラートを完全に表現できる、ブルーノートはもちろん、調性感まで聞き分けることが可能、など音楽の再生に最も重要な部分が際立っています。再生が難しいバッハの多声音楽や純正律さえも濁ることなくあたかもアナログマスター再生のような表現となります。

使用上の注意:

SATAリベラメンテケーブルの使用方法は一般的なSATAケーブルと同じです。強く引っ張ったり、ねじったり、強く曲げたりしないよう注意深く扱ってください。一般的なSATAケーブルと比べてケーブルの方向性が強いので、必ずマーキングのある端子を信号の入り口となるように接続してください。例えばマザーボードの端子にはマーキングの無いケーブル端子が接続され、ハードディスクの端子にはマーキングのあるプラグが接続されます。ディスクドライブの端子にはマーキングのあるプラグを接続します。芯線構造が複雑ですので急な角度で折り曲げることはお避けください。

(税別価格)

SATA-0.5 SATAケーブル 0.5m ¥18,000

(規格)

●音楽録音再生専用ストレートSATAケーブル

●ヒアリング、手造りによる組立および整音

●SATA Revision 3.0 対応高速伝送特性

●動作環境 コンピューター機器

● 構造 SDL(シンセティック・ダンピング・リキッド)により振動コントロールされた超高分子量繊維による整振

100%の純毛を編み上げたウールケーブルジャケットによる音質調整

2016.10.17

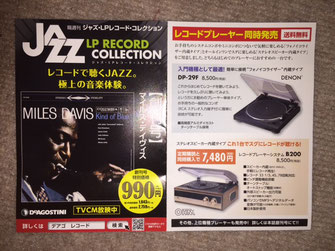

今日のお昼のこと、本屋の店頭でLPを見つけた。

先日も昔オーディオマニアだった方からアナログレコードが復活しているのかと聞かれて答えに困った。

流行なんてスカートの長さと同じで長続きはしない。一瞬にして消え去るから流行というのだろう。雑誌におまけのLPが付いているのか?LPにおまけの雑誌がついているのか?

いずれにせよ、このチラシにあるレコードプレーヤーの

レベルを考えると音質をうんぬんするオーディオの世界とはあまり関係のない意味での流行に思える。

デジタルの音に不満なオーディオマニアがアナログを再発見する現象と関係するとは思えない。でももしそうだったらオーディオ市場もよみがえるかな?DSD,ハイレゾの登場でアナログが見直されているのならまだましなのだが?これも関係ないだろうな?

100円ショップのCDと同じに思たので、990円のマイルスを買って音質を確かめたいという気にはならなかった。

2016.10.4

パソコン専用のインシュレーター開発中!

(関係の無い話ですが、どんな料理にまったけを入れても美味いわけではないはず,写真はWannameshiより)

オーディオアクセサリーの中でインシュレーターやオーディオボードは星の数的な種類がある。オーディオインシュレーターに限らずオーディオアクセサリーの製品の多さの裏には要らぬものを買わされたオーディオマニアの数も驚くほどに違いない。

病気に万能薬が無いのと同じで高価なものほど万能なものは無いのではないか?

磁気浮上や音質を考慮したスプリングやエアフロートのものには確かに防振やフィードバックの軽減効果があって万能の要素はあるだろう。しかし単なる金属やガラス、木材だけでは音質を変えるものだろう。単なるクセの付加になるのもあるだろうし、中にはウェスタンの線材みたいな音楽にプラスになるクセを付加するものもある。

前置きはこのへんにして、結論から言ってしまう。オーディオ機器のインシュレーターは個々の機器に最適なものであるべきだ!アナログプレーヤー、スピーカー、CDプレーヤー、アンプなどはオーディオ機器だがPCオーディオのハードディスやパソコンはオーディオ機器ではない、オーディオ機器でもインシュレーターに万能タイプが存在しないのだから、パソコンに一般のインシュレーターを使用しても本当の効果があるのだろうか?もちろん多少は良くなるが、少々良くなるというニュアンスが適切な表現かもしれない。

では造ろうではありませんか、パソコン専用インシュレーターを!

いや、もう造りました、開発は終わりました。

ノートパソコンの下に入れるだけで、PrimeseatのDSD5.6MHz生中継が化けました。もちろんYoutubeも大化け!LANリベラメンテだけでPCオーディオは完成したので無かったのは残念ですが。CDと比べてどうこうとか、言うレベルではありません。まあ当たり前のはなしですね。完全なオーディオ用に開発したパソコンが存在しないのにPCオーディオとCDを比べるなんて、ネット配信が音質的に有利になってきたのはハイレゾ、DSDによる器の拡大だけだったという訳です。

ネットオーディオ愛好家には朗報です。

2016.9.14

デコラを聴いた 4

デコラはどんな音だったのか?

高音がどうだとか、広がりがどうとか、そんなことは

演奏の本質とは係わりがないがオーディオ装置の音質を

説明するには必要なのだろう。

カラスのトスカが終わった時は分析する脳は動いてはいなかったようだ。再生装置で涙が出たのは久しぶりだ。

でも【デコラを聴いた】がもう4にまでなってしまっているので書かないわけにはいかない。意識して引っ張ったのでは決してない。おそれおおいことに加え、どう表現したら良いか考え続けていたのである。

それでは書こう。

マリアカラス、オーケストラの演奏を眼前によみがえらせた音質だったという表現ではもの足りない。

デコラが歌ったのである。カラスの声で、ミラノスカラ座オケで、奇跡のようなことが。

装置がその場で歌うのだ。

音ではなくて同じような例はないのだろうか?

ゴッホが書いた風景はもとの風景より遥かに素晴らしいものだ。

これは風景が生まれ変わったからだ。

そうだ、まるで元の演奏が生まれ変わったようにデコラが歌った。

元より良いとか、再現とかそんなことはどうでもよくって、とにかくその場でデコラが歌ったのは確かである。

2016.8.24

デコラを聴いた 3

デコラに付属しているデッカインターナショナルアームだが、これ単体でも素晴らしいものだ。デッカのカートリッジはトレースすることさえ他のカートリッジと比べて難しい。かなり後の時代でボディーがまるでブリキ細工のようなデッカロンドンというのを入手、結局使いこなせなかった。アームもデッカ製のデッカインターナショナルというのも使ってみた。このアームは軸受けがマグネットで浮いていてアームとしてはフラフラと不安定で今となって考えみたら、こんなものでただでさえトレースの難しいデッカカートリッジを使うのはおかしいではないか?未だ私にとっては謎である。とは言ってもSMEやオルトフォン、国産のパイプアームでももちろんトレースが難しかった。音質は低音不足の中域だけ歪っぽく鳴るラジオのような音だった。

その後いくつかデッカカートリッジも手に入れた満足する結果は得られなかった。しかし比較的最近ではあるがTさんからデッカMKⅡのステレオ及びSP用とデッカプロフェッショナルアームをクリスマスプレゼントでいただいた。所有していたデッカインターナショナルより以前のモデルである。手にとってまず疑問に感じたのは水平方向の動きがとても硬い、一般的な高感度アームと比べ故障しているのではないかと感じるほど硬い。これはグリスが固まっているかベアリングの締めすぎだと思い分解が必要だと感じた。しかし英文のタグがぶら下がっているのに気づき読んで驚愕した。水平方向の動きが悪いと思ってグリスを交換したりしてはいけないと書いてあるのだ。そしてターンテーブルに装着、音を出して今までのデッカに対する疑いは払拭され、尊敬に変わった。この件以外でもオーディオエンジニアが驚くような不思議なことがいくつかあったがこれについてはまたの機会に書こう。

デッカカートリッジ全般に感じていた低音不足なんて全く無い。他のカートリッジでは味わえない図太い低音が出ている。オルトフォンなどのMCでしか出ない切れ込みを充分、MCと言われても間違えてしまう音だった。MM型ではあらゆるものを聴いたつもりだが全て切れ込みの点ではだめだったからだ。水平感度の鈍さはデッカカートリッジを鳴らすには必要悪?だったのだ。わざと硬いグリスを使っていたとは!決して狭帯域でなくマスターテープを思い出させるバランスだ。

デッカデコラの構成パーツの一つだけでもこんなに凄いものが使われている事実は驚くべきことだと思って欲しい。

(続く)

Welcome to ORTHOSPECTRUM

Welcome to ORTHOSPECTRUM