アーカイブ 2016.1-2016.6 - orthospectrum Jimdoページ

2016.5.12

AV REVIEW Vol.255 より

2016.6.6

たくさんのリベラメンテを愛用していただいてるTさんから早速のLANリベラメンテリポートが届いた。いつも有難うございます。

先ず、長尺(10m)を音楽再生用PCとハブの間に入れました。当初は低域に大きくシフトし、数十分程度で通常のバランスに戻ったのはDGリベラメンテなどの時と同様でした。

YouTubeの聴き慣れた音源を再生しましたが、同じ音源とは思えない程に演奏がゆっくり、ゆったりと感じられて仰天し、これは何だろうと暫く考え込んでしまいました。これまでにも同様の事は何回もありましたが、今回のようなぎょっとするほどの変化は経験したことがありません。

演奏のタメ、腰、コブシなどのような部分、彫りの深さ、陰影が際立ち、場に漂う気配感が半端ではありません。音の善し悪しなどと言う言葉が無意味に思えるほどに、聞き手を鷲掴みにして演奏に引きずり込んでしまう力が尋常ではなく、心に染み入るような、実にエモーショナルな鳴り方に身じろぎもできませんでした。

再生品質が上がったと言うよりも音源自体が改質されたと言った方が良いように感じられるほどの効果で、まことに私の琴線に触れ、これこそが欲しかった鳴り方であり、湯上がりにマッサージを受けているような極楽、至福ですが、片鱗はUSBリベラメンテの時に既に出ており、LANリベラメンテに至って十全の効果を発揮できるように進化したものと思っております。リベラメンテシリーズもここに来て遂にこのような域に達したかと驚くとともに、当初からの経過を振り返り、たいへん感慨深いものを感じました。

次に、短尺(1.5m)をハブとモデムの間に追加しました。それほど大きく低域には振れず短時間で落ち着きましたが、長さによって違いが出たのか、入れた場所に依るのかは分かりません。

陰影や彫りなどがよりいっそう際立つようになり先の効果がより増強されましたので、音楽信号が通るLAN経路には全て入れた方が良いように思います。それにしても、ローカル再生に比べてビットレートが低く明らかに音質が劣る場合であってもYouTubeの音源が何故これほど活き活きと再生されるのかについては本当に不思議でなりません。

以上のような印象から出て来る結論は、効果としては、USBリベラメンテとDGリベラメンテの両方を1本にしたのがLANリベラメンテであると言う事です。つまり、「LANリベラメンテ=USL+DGL」と言うことになりますので、以前に書かせていただいた各ケーブルの印象を合わせたものがそのままLANリベラメンテの効果、特徴となりますが、それだけかと言うと、新たに加わった何か、あるいは乗数的効果のようなものがあるようにも感じられるのが面白いところかと思います。

前述した感想の大半はこれに関わるところで、私が今回新たに非常に感銘を受けた部分と言う事になります。これらが、新たにLANリベラメンテを足して使用本数が増えたための相乗効果が出たのでそのような印象を受けるのか、本当に新たな何かが加わった結果なのかは良く分かりませんが、元々、デジタル伝送には問題が多く、これまでのリベラメンテシリーズにおいてもデジタル系の方の改善効果が顕著に出る傾向がありましたので、既設のUSLやDGLとの相互複合作用も受けてそのように感じられるのかもしれないと思っております。

いつも似たような感想、表現でマンネリ化しておりまして内心忸怩たる思いがしておりますが、今回はUSLとDGLが1本のケーブルになった以上の極めて大きな改善があり、私にとっては盆と正月が一緒に来たような興奮を味わったと言う事で筆の及ばない部分をご推察頂ければ幸いに存じます。

ほんとうにありがとうございました。

2016.6.13 追記:

その後TさんからNASについての質問があったので次のようにお答えしたら早速LAN-0.8 2組をお買い上げいただきました。すぐ感想をいただけたので追記します。音質に配慮されたものではない通常のLAN接続ハードディスクと組み合わされた結果です。

> NASですが専用のものでなくても

> 大丈夫だと考えます。

>

> 私は安価な古いLAN接続のハードディスクに

> いろいろなレベルのファイルを入れて

> 音質テストしましたが、LANリベ接続で

> コンピューター内蔵のハードディスクと比べ

> 不利なはずのLANハードディスクの音質が

> 内蔵ハードディスクを上回ることが

> 度々有りました。NASの品質にそれほど

> こだわることはないように感じています。

>

> 秋葉良彦

秋葉社長 様

お世話になっております。ご多忙の中、懇切な助言をいただきありがとうございました。早速、試してみましたので結果を報告させていただきます。

初めてLANリベラメンテでYouTube音源を再生した時には演奏が全身に染み込んでくるような強烈な訴求力に驚かされましたが、暫く聴いている内に、ローカルPCの内蔵ハードディスに置いた音源の再生に物足りなさを感じるようになりました。これまでもリベラメンテシリーズ導入の度に劇的な改善があり、私にとって必要十分以上の音になっている現状に不満など全くありませんでしたが、LANリベラメンテを聴いた後にはその音ですらデジタル的に感じられ、平板に思えて満足できなくなってしまったと言うのは、自分でも信じられないような体験でした。

メイン音源の再生音がこのままではストレスが溜まるだけですので、いろいろ懸念もありはしたのですが、秋葉社長に背中を押して頂き、NASを手配して音源を移動してみる事にしました。結果は上々で、何を聴いても、演奏、音楽そのものに触れていると言う実感があり、意識が音楽の中身だけに向いて陶然として聴き入るだけです。

以前にも申し上げた事があったと思いますが、私は聴くポイントが少しずれているようで、解像度や音場の拡がりなどの所謂オーディオ的な意味での良さは二の次で、自分にとってその音楽から聴きたいものが感じられるかどうかが最も気になります。説明もできない極めて個人的な嗜好なのですが、それは素人がハンディカムで採ったような荒い音の中に感じられる事もあり、必ずしも音源の質に由来、依存するものでは無いようです。

LANリベラメンテを通して再生すると、YouTubeの低ビットレート音源であってもCD音源であっても、私にとっての音楽の精髄とも言える最も大事な部分をきちんと出してくれます。音源を選ばずに楽しめるようになったのはとてもありがたい事で、もうこのケーブル無しでの再生は考えられません。LANリベラメンテは、これまでのリベラメンテシリーズの集大成の上に新境地を開いたもので、スーパーリベラメンテと呼ぶのがふさわしい驚異的ケーブルだと思っております。

以上、申し上げたい事は他にも多々ありますが、冗長になりますので、このあたりで筆を置かせていただきます。

今回もたいへんお世話になりました。心から御礼を申し上げます。

2016.6.9

JJマスターの感性の鋭さにはいつもびっくりする。店内にいくつか吊るしたちょうちんが音に影響するかも知れないと今日のJJブログに書いてある。そしてシャンプーのボトルなどを何本か並べると音に悪影響を及ぼすことがある,同じ形のものを複数置くことがいけないと言い切っておられる。

これは実は大正解なのだ。波板を塀に使ってあるところを歩いたらピャーン、ピャーンと変な音が聴こえた経験がおありではないだろうか?これは波板の溝?が見た目は均一でも音響的に見るとわずかの形の差があることによる。反射音も波板自体が出す音もわずかずれた音がいくつもあることによる。ジェット機の音はやかましい、噴射音が大きくない回り始めでもターボプロップの羽の音は酷い騒音だ。セミの鳴き声も良く似た現象だと思えばいい。わずかにずれた同じような音がたくさんあることが起こすビートがやかましいのである。シンバルや銅鑼の凸凹も多分これに関連していることだろう。やかましい音が悪い音だと言っているのではない、アンサンブルに害があると言いたいだけだ。一時オーディオインシュレーターとして使われた剣山や粒ぞろいの石ころは最悪である。JJマスターが昔使ってたジルコンサンドもしかり。音色としてはジャズにあってもアンサンブルに害があるのだ。今は全く使っておられないところもスーパーだ。

リスニングルームには同じ凸凹のある壁は避けたほうが良い。もちろんこれが気にならないジャンルの音楽もあるから異論はあるだろう。ドレミファとその倍音の配列、干渉が重要なジャンルの音楽には多数の均一な形をもつものはタブーだ。特に反射する素材はだめだ、ただし吸収する素材はその害は少ないと言える。いくつかの提灯なら和紙が音を吸収するので問題は無いかも知れない。JJマスターの勘の良さは恐るべきものだ。このような見方をすると反射板とか棚とかオーディオ製品で不合格なものはたくさんある。そうだお寺とか能舞台とか日本文化には怪しいこの形がたくさんある。能舞台で弦楽四重奏を演奏して散々の目にあった音楽家の話は無かったのかな?お寺でのコンサートはジャンルを選んだほうがよろしい。

2016.7.5

ベヒシュタインのピアノを96KHz 24bit PCMで録音した音源が

結構たまってきました。ピアノプラッツさんのサイトにあったのを今発見したので紹介します。Youtubeで他のピアノ演奏と比べていただきたいです。ただし録音場所がホールではなく毎日新聞社の一般的な集会場?なので雑音もたっぷり、音響的配慮もゼロなので、そのへんは無視して聴いてみてください。聴きどころは(1)素晴らしいピアノ(2)調律師さんの腕(3)録音(4)演奏でどうぞ。演奏がわるいと言う意味での順ではありません。すみません。

Youtubeなのでどうかと思われるでしょうが、今やLANリベラメンテさえあれば、CDなんてということになってきている現実があります。圧縮ファイルでも元がよければここまで鳴ります!

聴かれた方、どうぞJJさんの掲示板にでも感想いただければうれしいです。JJさん勝手ですみません。

タカーチェ:コンサートエチュード(トッカータ2番)op 120演奏:桑原怜子

ヴェイネル: パッサカリアop 17 演奏:桑原怜子

ベートーベン:ソナタ作品27-2 月光より第一楽章 演奏: 萬谷衣里

W A モーツアルト:ロンド ニ長調 K485 演奏:内藤晃

Beautiful Love Pf,松村明 Fl,今井真実 Drs,久家貴志

元音源をどうしても聴きたい方、インフラノイズにコンタクトしていただければ音源を管理されておられる方にたずねることは出来ますのでご遠慮なく。可能かどうかは解りませんが?

これらの音源でLANリベラメンテを試してみたいという方もインフラノイズまでおたずねください。

Youtubeどうしの比較用として探して見ました。

単なる音の比較用として選んだだけで深い意味は有りません。

比較用 (参考)

月光 演奏:ホロヴィッツ (古い録音なので音質の比較でなく演奏の比較用)

月光 演奏:辻井伸行 (比較的新しい録音で日本人演奏家という意味での比較用)

月光 演奏:妹尾哲巳 (ヤマハピアノ使用と明記してある月光の演奏で選びました。)

使用ピアノ:ヤマハCFⅢ

2016.7.15

混乱

自画自賛から始まったLANリベラメンテの展開。まるでちょうちん記事ではないかと疑うくらいの絶賛の声。無線LANでiPhone まで良くなるとか、元のCDを再生するより物理的に劣るはずYoutube再生の方が音が良いなんてことになってきたので、今や眉唾度100%になってしまっている。そう言えば普段からリベラメンテシリーズはもちろん、インフラノイズのオーディオ機器を愛用いただいているたくさんの方からのコンタクトが少ない。

どうしたことかと悩んでいると、よく電話をくださる方からおたずねが来た。

http://eigosozai.main.jp/feling_dai/confused10.html より

DAC-1から始まりリベラメンテもいろいろお使いいただいている。第一声、混乱して何が何だか解らなくなってきたとのこと。やっぱりYoutubeの音の方がCD再生より良くなるというあたりが理解出来ないとのこと。

電話が長くなるのをお断りして、ともかく考えをお話した。納得いただけたかどうかは解らない。でもこの先、興味をお持ちいただければ試聴いただけるところまでなんとか回復出来たみたいだった。これから考えても同様に、インフラノイズはおかしくなってオカルトオーディオに転向してしまったのではないか?と考えておられる方もおられて不思議は無い。

それで怪しく思われるポイントを整理してみた。

(1)USBケーブルよりずっと下手のLANケーブルでどうしてそんなに音が変わるのか?

(2)無線でオーディオ機器とは切り離されているのになぜ無線LANに繋がるLANケーブルで効果があるのか?

(3)MP-3などの圧縮ファイルになっているYoutubeなどの音源がCDより音が良いなどと

言われても信じるのは無理なことである。

(4)デジタルデーターが変わるわけがないのに大きな音質変化がある。LANリベラメンテ

はデジタルデーターを変化させているのでは無いか?と思われる方まで出てこられた。

こんなところではないかと考えた。

オーディオの理屈が100%解って、製品を開発しているのではないと言えば、よけいに怪しく思われるであろうが、他のオーディオメーカーだって全く同じだと開き直って早く説明すべきだな。

P.S. 2016.7.26 (3)についてはこんなコメントを見つけました、参考まで

2016.5.11

お待たせしました。6月からLANリベラメンテの販売を開始致します。いつも自信過剰ですが今回は一段と過剰です。ともかくオーディオの究極、マスターの音質がリスニングルームで得られる時代になりました。それも安価に可能という驚くべき事実があります。でもLANリベラメンテがあって初めてマスタークオリティーが可能なことをぜひご確認ください。

録音再生専用LANケーブル

LAN LIBERAMENTE

LAN-0.8, LAN-1.5, LAN-3.0, LAN-6.0, LAN-10

音楽用語で自由な表現をという意味のリベラメンテと名づけたアナログインターコネクトケーブル,デジタルケーブル,クロックケーブル及びスピーカーケーブル、電源ケーブルは全てオーディオファイルの間で最高の評価が得られました。このリベラメンテシリーズのLAN専用ケーブル、LANリベラメンテが完成しました。他のリベラメンテケーブルと組み合わせて使用すれば互いにアンサンブルする結果、単独使用では考えられない驚異的な音質向上をお約束します。DSD,ハイビットハイサンプリングの配信ファイルダウンロード時にはかかせないものとなります。またMP-3ファイルなどのストリーミング再生、ダウンロードでも形式が圧縮ファイルであることを忘れるほどの驚異的な音質向上が得られます。

良い音のする部品や線材はオーディオの世界ではたくさんあります。ところが音楽を再生する場合はこの良い音が演奏の再現を邪魔します。オーディオ部品の良い音と生演奏で現れる本当の良い音は質の上でも数の上でも大きく異なります。オーディオでの良い音というのは良い音色を意味する場合が多いのです。演奏家が自分の演奏に目的を持ってすれば音程、和音、倍音、他の楽器とのバランスに完成が起こります。ところが録音再生でその完成が崩れます。装置に個性があると元の演奏の音程や倍音が変形します。分解能に優れ、音の伸びも音色も素晴らしいオーディオケーブルなのに音程が元の演奏と異なって聴こえてしまう現象が起こります。音楽の再生ではなく音の再生ならドレミファがないので音程はありません。音程のある音楽の再生であるならLANリベラメンテは優秀な物理特性が特長のLANケーブルに大きな差をつけます。音楽のジャンルによる向き、不向きは起こりません。ロックからクラシックまで、浪花節からバッハまで。一本一本が手造りでチューニングされています。高価な貴金属や、高純度の金属は音楽再生の良否とは直接関係していません。高価な材料や金属を使えば再生音が向上すると考えてはいけません。それよりも長さ、重さ、硬さなどの物理特性での関わりが重要です。ケーブル固有の振動数、振動の減衰率、振動のスペクトラムなどが音楽信号の音程や和声に深く関係しています。分解能やバランス、音色などとは別の重要な時間的、動的な現象と関わりが深いのです。

ネットワークを構成するにはLANケーブルが必要です。無線LANで接続するにも無線LAN機器まで信号を送るLANが必要です。

LANケーブルは芯線がわずか8本で複雑なデーターのやり取りを可能にし転送速度も優れていますがオーディオでの音質を考慮されて開発されてはいません。PCオーディオを単なる物理的なデーターのやり取りと捉えるなら優れた接続方法ですがUSB,SCSIなど他の接続法と比較しても音質上のメリットはなくむしろ劣化することは、ネットワークオーディオを経験された方ならだれもが知っている事実です。オーディオ機器としては不適切なノイズだらけのパソコンと音質上メリットのないLANやUSB接続がDSD,ハイビットハイサンプリングのスーパーオーディオと共存しているのはとても不思議なことです。しかしこの受け入れられない事実を克服しました。LAN接続でのノイズによる音質劣化を可能な限り軽減する構造と一本一本を整音しながら組立していく手造による製法がその秘密です。

従来のLANケーブルと比較し、ソースに含まれる全ての音を引き出す、パルス的な音の重なりがあいまいにならない、空間のエコーと演奏音がきれいに分離する、再現されてはいなかった演奏家のタッチやビブラートを完全に表現できる、ブルーノートはもちろん、調性感まで聞き分けることが可能、など音楽の再生に最も重要な部分が際立っています。再生が難しいバッハの多声音楽や純正律さえも濁ることなくあたかもアナログマスター再生のような表現となります。ハイレゾ再生で一般的なLANケーブルを用いる限りCD再生と比較して広帯域感や分解能での差が感じられるだけですが、LANリベラメンテを使用すればあたかもマスターテープを再生と錯覚するくらいの品質の向上をお約束します。

ノイズカットフィルターやパルストランス、ハブなどのアダプター類を御使用の場合は必ずLANリベラメンテの入力側に設置してください。LANリベラメンテの出力側に接続した場合はLANリベラメンテの音質は維持されません。

使用上の注意:

LANリベラメンテケーブルの使用方法は一般的なLANケーブルと同じです。振動に対してとても敏感な構造になっています。ケーブルが接触する機器、台、他のケーブル、ぶら下がった場合の接触部分などで音質的な変化がありますので理想的な接続環境は丁寧なヒアリングにより決めなければなりません。強く引っ張ったり、ねじったり、強く曲げたりしないよう注意深く扱ってください。これまでのリベラメンテケーブルよりケーブルの方向性が強いので必ず信号の入力側にマーキングのある端子を接続してください。パソコンとLANリベラメンテは出来るだけ直接接続してください。フィルターやノイズ軽減アクセサリーと組み合わせる場合はLANリベラメンテの入力側に接続してください。芯線構造が複雑ですので急な角度で折り曲げることはお避けください。

(税別価格)

LAN-0.8 LANケーブル 0.8m ¥25,000

LAN-1.5 LANケーブル 1.5m ¥29,000

LAN-3.0 LANケーブル 3.0m ¥33,000

LAN-6.0 LANケーブル 6.0m ¥46,000

LAN-10.0 LANケーブル 10.0m ¥61,000

(規格)

●音楽録音再生専用ストレートLANケーブル

●ヒアリング、手造りによる組立および整音

●カテゴリー6に準ずる高速伝送特性

●動作環境 オーディオ及びコンピューター機器

●構造 SDL(シンセティック・ダンピング・リキッド)により振動コントロールされた超高分子量繊維による整振

100%の純毛を編み上げたウールケーブルジャケットによる音質調整

2016.4.22

DSD再生について現在の印象を書いておきたい。

今後使用する機器や扱い方により、印象は少しは違ってくるかもしれないが大きく違うことにはならないと思う。

一般的なオーディオ機器で特別なアクセサリーを使ったり、特別なテクニックを用いることなくPCMと比較した印象では、先日書いたようにDSD5.6になって初めてDSDの値打ちが出てくる。DSD2.8になるとPCM96KHzや192KHzと比較して、差はあるが優位性は認められない。しかしDSD5.6だとPCMに差をつける。ただし再生側のデジタル機器でサンプルレート変換やPCM変換を行えばそのメリットは消える。下記の印象はDSDをそのままの形式でアナログに変換した場合だけの話である。

PCM192とDSD5.6の音質差であるが、どちらがアナログに近いとか生の音に近いかという観点ではどちらも否である。ここで言うアナログとはLPその他の再生音ではなくアナログマスターテープの再生音である。PCMは方式自体に生音より輪郭感があるというか、音の形にPCM独特の強調感がいつもつく。生音には存在しないサブハーモニック成分が多かれ少なかれ付け加わるからだと思う。この現象はアナログでは機器や接続に問題が無いと存在しないが、一般的にはPCMと似た現象はアナログでも起こっているので、現実ではやはり同じような強調感はある。ただしアナログではチューニングや機器の交換でこの問題の解決は可能である。PCMでは方式自体に問題があるので、強調感の減少を行えても無くすることは出来ない。今後PCMが進化して行っても100%の解決は出来ないと思う。気がつかない程度には減少していくであろうがこの気づく、気づかないポイントは個人的な感性により異なるのでどうだろうか?。

一方DSDはアナログに近い音がすると言われているが、まんざら嘘ではない。確かにDSDはアナログの音質に似ている。ただし似ているだけで異なるもの、悪い言葉で言えばもどきである。音のたたずまいがPCMのように輪郭感がなくて滑らかだからそう感じるだけだ。もどきなのでアナログの音ではない、アナログ的な音のたたずまいがあるだけだ。悪く言えばぬるりとした感じがDSDには有る、DSDの器が大きくなって高次になるほどぬるりとした感じは減少していく。これについては将来減っては行くが完全には無くならないだろう。要するにDSDとPCMのどちらもが器を大きくすればアナログに近づく。どちらが良いかの優劣をつけるのは、今のところ難しいが両者の器が今よりずっと大きくなれば優劣が付くかもしれない。現在の器ではマスターをDSDにするか、PCMにするかで市販CDの音質に違いが出る。DSD録音したマスターでのCDは、アナログもどきの雰囲気が最後まで残るのでPCMマスターと比べて刺激的でない音質の市販CDが出来る。

一般的には、ハイレゾPCMはクラシックを主に聴かない方にはDSDより好ましいと感じられ、クラシックを主に聴かれる方にはDSDの方が生演奏に近いと感じられるのも不思議はない。私の場合はクラシックが主なのだがどうも根はジャズらしいのか?どちらも満足出来ないが。

以上は一般的オーディオ装置での試聴だったが、次に自分のオーディオ装置の環境でDSDのサンプル基板を改造したり、ケーブルや電源を交換したりして環境を整えた後での試聴比較を述べる。上記の一般装置と大きくは違わないのだがDSD5.6、CDやネット配信を含めた範囲でPCMとDSDの音質差は一般装置より少なくなる。周波数帯域感や分解能は器の大きさにより変化している事実は覆ることはない。ただしこの両者の聴感差が大切かどうかは、音楽の内容に関連したりあるいは個人の感性に依存するのでここでは述べない。音楽再生ということを主に見ると、環境を整えるほどDSDとPCMの差は少なくなっていく。もちろんDSD5.6が必要無いというところまでは行かず、今のところDSD5.6が最高であるのは間違い無い。ただしアナログマスターに近づきはすれど、決して追い越すことはない。どのくらいアナログマスターに近づいているのかを述べることは出来ない、音楽のジャンル、個人の感性により判断は異なるからだ。あえて言うならPCM192もDSD5.6もそれぞれの良さがある。どちらがアナログマスターに近いかは言えない、どちらもクセがあるからだ。

結論としてDSD5.6による生演奏実況中継やDSD5.6録音配信は、今後必要なものになるのは間違い無い、この種の放送も増えて行くのも間違いない。楽しみなことである。著作権問題が厄介ではあるが、小規模のDSDネット配信局が増えていけば素晴らしいと思う。生中継だけでなく名演奏のLPやSPを最高クラスのアナログプレーヤーで再生、もちろん名器デープデッキでマスターテープを再生して,DSD生ネット放送出来るならどんなに凄いことか?著作権さえクリアーすれば個人でも可能である。DSD放送設備の費用なんか心配しなくても良い、ハイエンドオーディオ機器に比べたら安いものである。生きている間に少しでもそんな気配を感じたいものだ。オーディオも音楽にもっと近づくので一般のレベルも変わっていくだろう。

発売前の自画自賛となり、商売上手だと思われるのは覚悟で以下。

安価な装置でもDSD/DACと通常のネットオーディオ環境があれば自宅でもマスターに極めて近い再生音が聴ける時代になったと思う。

結果としてだがハイレゾネット配信で使うLANリベラメンテの値打ちはとんでもないものになってしまったようだ。

どうぞお楽しみに!

2016.4.26

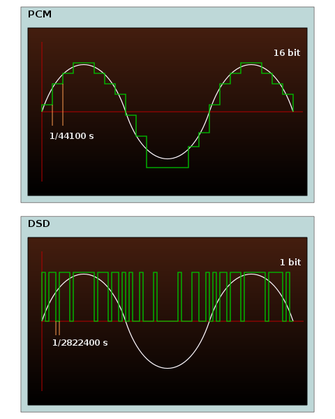

画像はPhile web.より

DSDの音質で検索してみたら、DSDのほうがPCMより優れるのかと質問された方へのベストアンサーが有りました。以下のようにプロ?の立場から答えておられます。

技術的な面からもDSDはPCMには劣る方式と言われています。しかし物理的に劣る方式のほうが音質は良いということも起こるのがオーディオの世界なので、オーディオとしては問題有りません。プロの側からすると編集が出来ない、互換性が無い、普及していないので扱いにくい。またシンセサイザーなどはPCMでやり取りするので不便である。ミクシングや音量調整などが出来ないとどうも現状では不便なフォーマットとのことのようです。

これらの欠点はオーディオマニアにとっては欠点では有りません。物理的にPCMに劣っても音質も劣るとは言えません。音楽のジャンルによってはPCMより優れたところも有り、PCMとDSDの優劣は先日書いたように、今のところ決められないのですが両者の器が大きくなればその差は縮むと考えています。将来には利便性の点から見て、DSDがPCMを駆逐することはまず無いでしょう。今はトレンドですからそれで良いと思います。DSD5.6や192KHz24bitPCMのファイルが簡単に手に入る時代になってきたことを素直に喜べば良いと考えます。

以下がベストアンサーさんの解答です。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ベストアンサーに選ばれた回答

uchujin2014さん

2014/12/3008:17:23

申し訳ありません。DSDは24ビットデジタルより劣るというあまり知られていない事実をお伝えすることになります。DSD、つまり、パルス密度変調は、簡単な回路で直線性が得られる素晴らしいもの。実は、振幅一定でもパルス密度変調というアナログ信号です。大昔からありましたが、高周波特性の良い半導体スイッチング素子が手軽に得られるようになって少し普及しました。

メリットは、

・ 電圧変調発振回路(VFO)なみの簡単な回路で変調回路が実現できる。

・ 復調は、最低限コンデンサーと抵抗だけでもできる。

10円もかからない回路でOK。

・ 低コスト化が可能(なぜか、高価格商品が主流)

たとえばFN1242Aという再生用素子は

秋月電子で800円で売られていました。

・ 原理的に直線性が良い。

・ 純アナログ回路なので、デジタル信号の混入による雑音がない。

(ただし量子化雑音と呼ばれる雑音は不可避です)

申し訳ありませんが、弱点も列挙します。

デメリット

・ 普及していません。仲間同士で録音データのやり取りも困難です。

・ 広帯域をうたう設計にすると可聴周波数外ではノイズが大きい。

・ そのノイズのため、スーパーツイーターの破損が数多く見られた。

・ 同様に、適切なローパスフィルターが無ければ音響外傷も頻発する恐れがある。

・ 他の信号に変えない限り、加工ができない。

・ 2つの音を混ぜるだけや音量を変えることもできない。

・ シンセサイザーや作曲ソフトからの信号は、デジタル信号。

・ 録音を作曲ソフトや加工ソフトに読み込むとき、デジタル信号なら便利。

・ 記録メディアごとに再生装置のボリュームの位置を書いた付箋を貼りつけるはめになる。

・ そのボリュームの位置は、機種によって違うため、DSD機器を持っている人同士でも、やりとりは面倒。

【 対応機種の例 】

MR-2000S-BK-SSD は、サウンドハウスでも扱っています。

http://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/200121/

また、 TASCAM ( タスカム ) / DA-3000 もあり、性能はこちらが上です。

http://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/185005/

【 仕様を比較してみましょう 】

さてTASCAMの方には詳しい仕様が出ています。

S/N比測定の時にはDSDは20kHzのローパスフィルターを通した上での性能なので、やや劣った表示に抑えられていますが、実際は24ビットデジタルより大きく劣っています。

周波数特性はDSDの広帯域をうたうためDSDではマイナス12デシベルのポイントで表示していて、24ビットデジタルより劣ります。

ウィキペディアからの引用です。

100kHzまでカバーする周波数帯域(ただしフラットではなく上限に向かって下降する特性) 結論 DSDは実は普及品向けの技術。音質や便利さを求めるなら、24ビットデジタルに比べて差が分からないかまたは劣ります。 折角の夢を壊してごめんなさいね。原理的に厳然たる事実なんです。TASCAMならデジタル性能も満足できるレベルですから、役に立つとは思います。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

貼り付けたDSDとPCMの違いの図をよくよく眺めて見ると,それぞれの特長を表しているのではと思えるのは私だけでしょうか?クラシックはなめらかに、ジャズはパルシブに再生出来るのは良いことなのだろうか?両方同じように聴く人には困ったことかも知れませんね。器がもっともっと大きくなるまで頑張らないといけないな!

2016.4.15

開発中のLANリベラメンテはLANで接続するオーディオ機器全てに有効なので、Youtubeの圧縮ファイルがまるでWAV以上の音質に変わるマジックを起こす。

しかしインフラノイズがいつも遅れがちな最新オーディオにも強烈に有効であることを本日確認した。DSD/DAC2台にてストリーミングのPrimeとAudio Gateでヒアリングを行った。

一台はkorg製、もう一台は外国製のサンプル基板である。インフラノイズ製品やその他音質をアップするアクセサリー類は全く使わずソニーのプリメインアンプ、スピーカ-はロジャースLS3/5A、

パソコンはwindows7のノートなのでスピーカーは別としても並以下の環境。CDをかけてもどれも同じような音がするというお粗末な検聴装置をわざと使った。

MP-3から192KHzPCM,DSD5.6まで聴き比べた。こんな装置なのでMP-3からPCMまで音の違いはわかるが、その差は大きくない。というよりどれもが、どれを選べと言われても、どれでもいいやという感じで期待したがDSD2.8再生にも失望、しかしこれはDSD2.8までの話であって、最後のDSD5.6で突然に値打ちが出てきた。やっと普段の自分の音のレベルに入ってきた。どうもDSDは5.6以上でないと一般的なオーディオ装置では値打ちが出ないようだ。

それから試作途中のLANリベラメンテ3mをルーターとノートパソコンの間に繋いだ。Prime Seatの番組、On demandが激変した。横にいた家内の顔色が変わった、ライブみたい。

最新のストリーミング、DSD配信もLANリベラメンテ無しでは???

こんな配信局も時間と共に増えて行くに違いない。果たしてたくさんの視聴者がLANリベラメンテというものがあるのを知ってくれるのだろうか?無理だろうな、でも進めるしかない。

2016.4.6

今夜はウイーンフィルメンバーによるコンサート、ウイーンプレミアムコンサートに行って

耳の掃除をしてくるつもり。プログラムではモーツアルトのピアノ協奏曲21番が好きな曲なので

楽しみだ。

まだ販売開始もアナウンスしていない開発段階でブログ情報を書くのはなんだが商売気があるな?と思われないかとすぐ考えてしまう。実際にメーカーだから当然のことなのにおかしいことなんだが、今や個人の楽しみで開発してそれを製品化して販売するわけだから、もう個人の趣味の割合がとても濃い。

なのでこんなふうに感じるのは正直な証拠だと割り切ろうと思う。それで今からいつもに増して言い放題にしよう。

これまでのオーディオの流れと同じで、ハイレゾになったところで再生機器に音楽的能力が無いと今までの繰り返し、細かい音が聞こえるとか分解能力が増すとかだけで、肝心のところはちっとも良くなるはずが無いと心配していた。

やっぱりそんな流れになって来ている。器が大きくなることと音楽の再現の大きさは相関が有りそうで無いのだ。

自分でハイレゾで録音したソースを基準に考えるとマスター再生以上の再生音が出ることは有り得ない、どれだけマスターに近い音が再生出来るかだけである。ただしマスターに比べてオーディオ的な情報は劣っていても、演奏の内容が99%、いやそれ以上再生できる時はたまにある。これは残念ながら絶対評価は不可能だ、なぜなら個人の感覚での判断なので物理的な基準が無い。だから話題が通じる相手があったりなかったりするので狭い世界となってしまう。

まあ前口上はこのくらいにして。

USBでも音楽情報を送るのはアナログ伝送と比べ情けないものである。少しでも良くしたいとUSBリベラメンテを造ったのだがUSBというシステム自体が音楽のためののもので無いのだから当然といえば当然。情けない話だ。自家製ハイレゾと比較しネット配信のハイレゾの殆どは貧弱で満足の出来るものは無かった。これはインターネットというシステムのせいかと考えていた。しかし今回LANリベラメンテの開発途中での実験、USBを通してのマスター再生とLANを通してのマスター再生を比較して驚いた。それほどLAN再生は酷い音だった。これはネットワークオーディオだけを意味しない。ネット配信のハイレゾをコンピューターに落とす時にLANで繋がっているコンピューターならもうだめだ。

でもご安心を試作LANケーブルならマスターの内容を伝えることが出来る。

高性能カテゴリー7や有名な外国製LANケーブルでも情報量の違いはあってもオンチは治っていない。

情報量の伝達とドレミは関係無いという現象がLANでは激しいのだ。まるでスピーカーみたいだ。

今や、やれやれの思いでいる。

2016.4.7

昨夜のコンサートでは自分の期待の小ささと思いあがりを恥じる結果となった。ベートーベン交響曲第6番、子供の時から何度聴いてきたのか?指揮者なしのメンバーだけの演奏、田園のタイトル付きのおなじみの交響曲?在りきたりの説明は昔から記憶にあるのだが、そんなもの知らなかったとしてもベートーベンがなぜこんな曲を描いたのか、如何に偉大な人だったのかを突きつけられた。

ステージにまるで現実のごとく拡がる、風、光、鳥。音だけでどうしてこんなにも情報を伝えられるのか。今までオーディオだけでベートーベンを捉えていたのがとても恥ずかしい、またベートーベンの値打ちも解っていなかったことも情けない。

このくらいレベルの高い演奏を聴いてやっと交響曲6番が解ったとはどういうことだ。オーディオでの再現情報では本質を感じない愚鈍さが原因だろう。とにかくこれまで経験したことない最高のオーケストラ演奏だった。

ウイーンフィルの凄さであるがこれまでの経験ではまだどのように凄いか言葉では説明出来なかった。ウイーンフィルの音の秘密とか理由とかは本で過去に読んだ。記憶では楽器や演奏者の能力違いとか書かれていたと思う。フルトヴェングラーが書いた本も読んだ。でも具体的に他のオーケストラとどのように違うのかの記述は無かった。今回はやっとその核心が見えた。

演奏の最初に倍音のぶつかりが聴こえた。ウイーンフィルにしてはどうしたことなんだろうと?マークが。こんなはずは無いと思い、最近は加齢で耳の調子がおかしいせいかと考えた。しかし2-3分でいつものウイーンフィルの音に戻った。コンサートが終わってから気づいたのだがホールや配置、温度はいつも違うのだし、多人数であるから一人でも問題の有る音を出せば起きる現象だ。ウイーンフィルだからと言って神様ではない、しかし2-3分で完全にいつもの音に戻せるというところが神業なのかも知れない。最近聴いた日本のオーケストラではこの倍音のぶつかりは初めから終わりまで聴こえるのでこの時は自分の耳のせいなど微塵にも思わなかった。それほどこの現象はコントロールが難しい。オーケストラでなく他の編成でもある現象だがオーケストラでは目立ちやすい。

そしてもう一つの凄さは、フレージングが完璧なこと。だからあの音が出る。ウイーンフィルは個々のボウイングが合って無くて弾き方がバラバラだという批判があるが、音はバラバラでない。弾き方が個人によって違うのは当たり前でそんなもの合わしている間はホンモノではない。メンバーが全て同じフレージング感を持つからどう弾いても合ってあのように音が伸びるわけだ。ともかくメンバー 一人一人の音楽的価値観がぴったりと一つになり楽器の音色まで統一されているのだ。

オーディオではこの音を再現するのは今のところ不可能だ。録音の段階でマイクの本数が増えれば位相差でウイーンフィルの音は壊れる。昨夜のコンサートでもマイクが4本吊られていた。2本のワンポイントでもだめだ。モノーラルの1本マイクならなんとか入るかもしれない。マルチマイク録音なんて音の形を捉えるだけで音楽は壊れてしまう。チェリビダッケが録音を嫌ったのも当然のことなんだ。しかし先日の日本のオーケストラの演奏レベルならマイクロフォンを例え20本立てたところで演奏そのもので音がぶつかっているのだからマルチマイク録音がだめだとは言えない。ラジオで聴く方もいるのだからはっきり音のかたちが録音されているほうが優秀録音となるのも不思議ではない。

ではこのような神わざの音の一致はクラシックの超一流の演奏だけにあるもので、例えばジャズなら別な話なのか?実はそうではない、ジャズでは超一流は反対に紙一枚ずらして演奏することがある。ラフにやっているわけではないのだ。このわずかなズレで自分を表現しているのだ。

だからジャズもマルチマイク録音は超一流の演奏で行ってはならないと思う。

なおこの生演奏で起こるぶつかりは一般のオーディオ装置では必ず起こっている。

この現象に気づいて少しでもこれを少なくしようと日頃気を配っている方の装置なら

ウイーンフィルの録音の値打ちは出てくるだろう。上記の話を理解出来た方は

良く出来たシングルコーンが大型スピーカーに差をつける理由にすぐ気づかれるだろう。

2016.4.1

エイプリルフールとはなんの関係もありません。

写真はオンチ関係のサイトからお借りしました。

日本製のアプライトピアノや安物の海外製アプライトピアノは左手の最低音域から2オクターヴくらいはまともなドレミが出ない。要するに低音がオンチなのだ。これは調律すれば治ったり、

調律曲線とは関係の無い話なのだ。反論があったとしても、日本製のグランドピアノでもいくつかは多少はオンチだけどアプライトほどひどくないことから理解していただけると思う。

LANリベラメンテの開発中に気がついた。長さとか太さとか厚さをおろそかにするとケーブルがオンチになってしまう。PCオーディオの中でも劣悪なノイズ環境にあるので普通のLANケーブルでは酷い音になってしまう。しかしこのつらい環境ゆえに開発はやりがいがあって楽しい。世界初のオンチでないLANケーブルをどうぞお楽しみに!これまでのリベラメンテケーブルではLANと比べこの現象が大きいものは無かった。

ケーブルの構造や寸法を調整しないとすぐオンチになってしまう。オンチと言っても写真のようなだれにでもわかる音程の狂いではなくて上記のような特殊な狂いなのでだれでもわかるものを意味しない。解る人だけに解る特殊なオンチともいえる。

楽器がそうなのだから、オーディオ製品なんて大体がオンチである。特にスピーカーシステムは殆どがオンチなのだ。

これも反論があるのは間違いない。しかしシーメンスなどのドイツ製スピーカーやドイツ製安物のテレビ、ラジオ用までオンチでない事実を知れば反論する気もなくなるのではないか?

2016.3.24

自家製打ち立て蕎麦のその後。

調子にのって食品スーパーで蕎麦粉を買った。袋のデザインもきれいで良さそうだった。ところが見事に外れた、粉の製造時期が古いのか、乾燥していて硬い感じがしていたのだが鍋に入れると短く切れてしまう。匂いもとても10割粉とは思えない。10割粉でつなぎが入ってないので当然と考えるところだがどうもそうではない。前回うまく出来たのは田舎の道の駅で買ったものだから製粉してから時間が経っていなかったのではないかと思った。

ネットで探すとピンからキリまでたくさんある。これから選びだすことは無理。日本酒や焼酎を瓶のラベルデザインで選ぶことは不可能である。味と何の関係も無いことが解ってしまったからだ。期待して買って失敗ばかりすると嫌になってしまうのは間違いない。

日ごろ通っている蕎麦屋に粉を分けて欲しいと頼んでみることにした。轢きたてのほうが美味しいということで入荷した時のタイミングで分けてくれるらしい。まあとても親切でうれしくなってその日を待った。坂道を15分2kgと重い粉もそれほど苦痛ではなかった。そして夕食の鍋、なんと上手く出来るではないか。押し出した蕎麦は全く切れない。味も良い。店での味と同じだ。しかしここで疑問が。10割粉ならこんなに上手く出来るわけがない、店で食している時も当然上級の蕎麦屋ではないので二八か四六くらいだろうと思っていた。しかし自分勝手に分けてもらえるのは10割の轢きたて蕎麦粉だろうと思いこんでいた。店と同じ味なので分けてもらったこの粉は初めからつなぎ粉がブレンドされていることが判明。上手く出来て美味しいのだが10割が食べられるという期待は見事に裏切られた。まあいつもの思い込みだが。そこそこの蕎麦屋さんでもブレンド後の粉を仕入れて使うということが解った。先日、駅蕎麦屋で10割があったので試してみたがどうしても10割とは信じられなかった。それと比べるとずっと良いのだが。

こんなことをやっていると来月初めに迫ったピアノの発表会はどうなるのだろう。右手も左手も自分では良い音が出ていると思うのに、いざ両手になると難しすぎてテンポもフレーズも思ったようにならない。子供の時からやっていて楽譜が字のように読めたら問題は無いのだがそうはいかない。残る方法は完全に暗譜する方法しかないのだが?歳のせいばかりでは無いが、指使いもすぐ忘れる、毎日弾けばなんとかなりそうな気はするが2日弾かないと忘れてしまう。一年がかりなんであきらめずに頑張ろう。曲目はショパンワルツ、華麗なる円舞曲。華麗な弾き方が出来るかどうかは別だが、楽譜が瞬間に読めさえすればコルトーかも?といういつもの過信は消えていません。家内はこの厚かましさが全く理解出来ないといつも言ってます。超自信家なんです。

更新が滞りがちとの注意をいただいた、皆さんに心配をおかけしています。申し訳ありません。最高の音を目指すための製品開発はご心配なく、お昼は真面目に2製品の完成に取り組んでおりますので。ご期待ください。

2016.2.4

昨夜の蕎麦はどうだったのか?

こねたり、寝かしたりするのは面倒なので蕎麦がきを作るつもりの硬さで押し出した。一番太いダイスでうどんのようなのを直接沸騰した鍋に!

どや美味しいやろ?家内は無言。

ダイスから出る時は切れずに出てくる、すくって食べると

短く切れている。小麦粉なら切れないのだがやはり蕎麦粉は10割ではつながらないし、おまけに薄くねっているだけなので当然の結果となった。

蕎麦好きの方がこの内容をみて、なんだ究極のオーディオを狙った製品を開発している人がこんなものを蕎麦と思っているのかと、失望されてはいけないので以下少々かじっただけの蕎麦うんちくを。

一般的な蕎麦とは蕎麦きりとも言われる冷たい、もり蕎麦やせいろ蕎麦のことである。例外的に温かいざるもあるがふんにゃりして美味しくない。冷たくて四角い断面の食感が大事である。この食感を出すために名人の作った高価な蕎麦切り包丁や、蕎麦切りのためでない大きな刺身包丁(断ち切り蕎麦と言う?)を使い、エッジを鋭くするために努力する。

しかしこれほど頑張ってエッジをたてても温かい蕎麦にすれば麺が柔らかくなってエッジの食感は失われる。要するに温かい蕎麦は蕎麦通の言う蕎麦では無くなり別の料理となるのだ。昨日のパスタマシンは蕎麦通なら見向きもしないものなのに、私が喜んで買った理由を理解していただけたと思う。

オーディオも全く同じこと、料理の違い(音楽ジャンルの違い)で機器の相性や効果に大きな差が出てくる。

ヴィンテージの素晴らしいものも開発者の感性と意図を間違えれば値打ちはない。これがオーディオ機器の開発では

一番辛いところなのだ。醤油とソースは見たところ似ているのに違うのと同じ。音楽も料理みたいなものなのだ。

要するに鍋料理(スピーカーの種類)には押し出しスパゲッティー風蕎麦でも充分なのだ。

この考えはオーディオにとって頼もしい味方だと理解して欲しい。

ハイエンドオーディオとかヴィンテージオーディオとかお金のかかるオーディオ塾縛から開放されることは

間違いない。

そうだ次の機会にはヴィンテージ機器とはどんなものか?について書いてみようかな?

ウエスタン、Lウエスタン、マランツ、オルトフォン、EMT、スチューダー、オイロダインなどである。

聴いたことが無くても解るように言葉で説明できると思う、それで興味を持たれた方はぜひ聴くチャンスを

求めて欲しい。

押し出し蕎麦は、ちゃんとこねて、硬さも蕎麦切り用にして再チャレンジします。

オーディオもサボるのは同じように致命的になりますのでご用心を!

2016.2.3

この冬のような寒い日が続くとやっぱり鍋がいい。先日テレビでおばあさんが蕎麦をその場で搾り出して鍋に入れて茹でているのを見た。その道具がどうしても欲しくなった。

ネットで検索してみても出て来ない、オークションで一つ見つけたがこういうものの中古は?と考えるのでしつこく検索をかけた。製麺機、押し出し、蕎麦、うどんなどでは全くヒットしない。ひょっとしたらパスタ?と思ってやってみる、パスタマシンで出てきた。

品切れというのがけっこうある、似たかたちでノーブランドというのも有る。値段は千円少々から三千円くらいと安いものだ。一番高いのがたぶん本物だろうし、ステンレス製でみかけも良い。他のはどうもコピーらしいと勝手に思ってすぐこれを注文した。

あくる日に届いたが、見てびっくり!パッケージは漢字だらけ。勝手にイタリア製だと思い込んでいたのでショックはかなり大きい。

なんと部品写真に無い餃子の皮造り型までおまけ?に入っていた。幸いにオールステンレスで構造はしっかりしている、すぐに壊れそうではない。事務所に届いたので箱は廃棄して中身だけ持って帰った。でもご丁寧に本体にも漢字のマークが有ったので家内にはすぐばれてしまった。まあいいや、しっかりしているし、良い買い物には違いない。

明日は献立を鍋にしてもらうことにしよう。先日旅行先で買った蕎麦粉はワインクーラーに入っている。どのくらいの硬さにしようか、直接鍋に入れるのだから、こねるのはさぼってみようかな。

Welcome to ORTHOSPECTRUM

Welcome to ORTHOSPECTRUM